一點靈犀/如何構建生育友好型社會?\李靈修

作為「投資於人」理念最直觀的體現,各地育兒補貼的落地情況備受關注。但考慮到地方政府的實施動力存在差異,政策部署還須中央政府統一規劃,除去針對育兒家庭的資金支持之外,還須增加普惠託育服務、完善生育休假制度等。

隨着中國社會進入深度老齡化階段,生育問題受到決策層高度關注。早在2024年10月,國務院辦公廳就發布了《關於加快完善生育支持政策體系推動建設生育友好型社會的若干措施》的通知,其中提及「推動建設生育友好型社會。」

政策惠及一孩家庭

今年的政府工作報告也明確指出要「制定促進生育政策,發放育兒補貼」。兩會期間(3月7日),國家衞健委主任雷海潮在參加江蘇代表團開放團組會議時指出,「國家衞健委正在會同有關部門,起草相關的育兒補貼的操作方案。」3月16日發布的《提振消費專項行動方案》再次強調「研究建立育兒補貼制度」。

兩會過後(3月13日),呼和浩特率先推出育兒補貼政策。該市針對一孩家庭一次性發放育兒補貼1萬元(人民幣,下同),二孩家庭分五年發放5萬元,三孩家庭分10年發放10萬元。由於補貼範圍拓寬至一孩家庭,政策力度超出了外界預期。

以前也有地方政府探索過生育支持政策,如在2021年,四川攀枝花、甘肅臨澤等地先後出台育兒補貼,但範圍集中在二孩以上家庭,發放方式或為按月發放500至600元(如攀枝花、濟南),或是一次性發放2000至20000元不等(如合肥、杭州)。

從政策效果來說,城市之間的確存在很大的差異。對於低線城市,「直接打錢」的效果較好。如攀枝花、克拉瑪依等地,只要補貼支出比例達到人均GDP的15%,就能明顯促進當地人口出生率。但對於高線城市,育兒補貼的發放不足以「說服」家庭提高生育意願,蓋因資金與時間成本較低線城市更高。

還有一個重要原因在於,高線城市天然對於低線城市勞動力存在「虹吸效應」,這就導致大城市補貼生育的動機不足。譬如2023年深圳也曾發放過生育補貼,當時對一個家庭的最高補貼力度為人均GDP的9.7%,但這一水平顯然過低,深圳出生人口數量也未見起色。

韓國經驗值得借鑒

由此可見,生育支持政策若想取得成績,還是需要由中央政府主導,地方政府再根據自身情況進行操作。

韓國一直都是東亞國家中出生率墊底的地區。該國2023年生育率曾跌至0.72。2024年6月19日,韓國政府正式宣布進入「人口緊急狀態」。但到了2024年,韓國新生兒人數同比上升3.1%至24.2萬,九年來首次出現正增長。

參考韓國的成功經驗,大幅並持續提高補貼支出的確有助於鼓勵生育。據韓媒報道,韓國家中有1歲以下嬰兒的父母每月可獲得100萬韓圜(約人民幣5000元)的補貼;撫育1至2歲幼兒的父母,每月可得到50萬韓圜補貼。經測算,韓國政府平均對一個孩子的補貼力度能達到人均GDP的20%左右。

此外,韓國政府還推出一系列婚育配套政策。譬如進一步延長女性員工的產假,為多子女家庭提供更低的住房貸款利率,有兩個以上子女的公務員將優先獲得晉升機會、大力扶持兒童日託服務機構的發展。

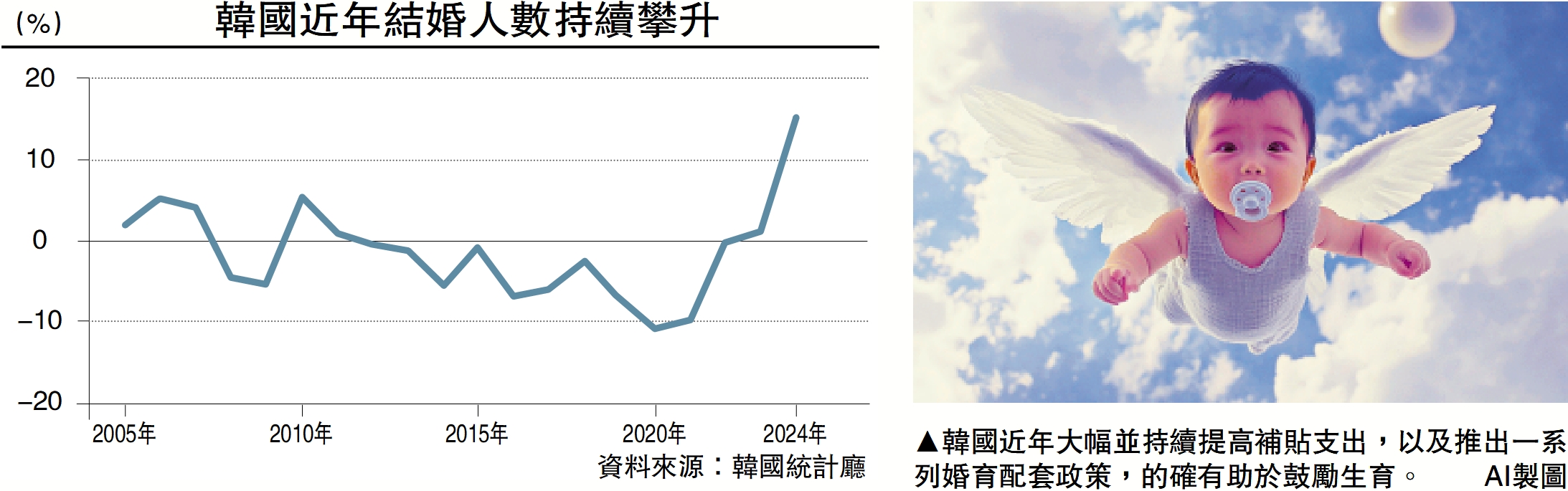

得益於上述利好因素,2024年韓國結婚人數創下歷史最大升幅,合計超過22.2萬對夫婦結婚,同比增長14.8%(見配圖),遠高於前一年1%的增長率。按照OECD(經合組織)預計,韓國非婚生育子女佔比極低(2.5%左右),結婚人數上升意味着2025年出生人口還會出現大幅增長。