劉慈欣:AI最終可能取代大部分科幻作家

香港文匯報訊(記者 馬曉芳 北京報道)作為2025中關村論壇年會平行論壇之一,以「科學夢想 創造未來」為主題的2025中國科幻大會28日在北京首鋼園開幕。大會現場採用科幻產業多種前沿技術協同打造了沉浸式科幻空間,新媒體藝術、數字影像、虛擬現實設備等全面覆蓋觀眾的感官。著名科幻作家劉慈欣在現場表示,中國科技的飛速發展為科幻提供了獨特的「現實土壤」,伴隨着時代不斷進步,AI最終可能會取代大部分科幻作家。

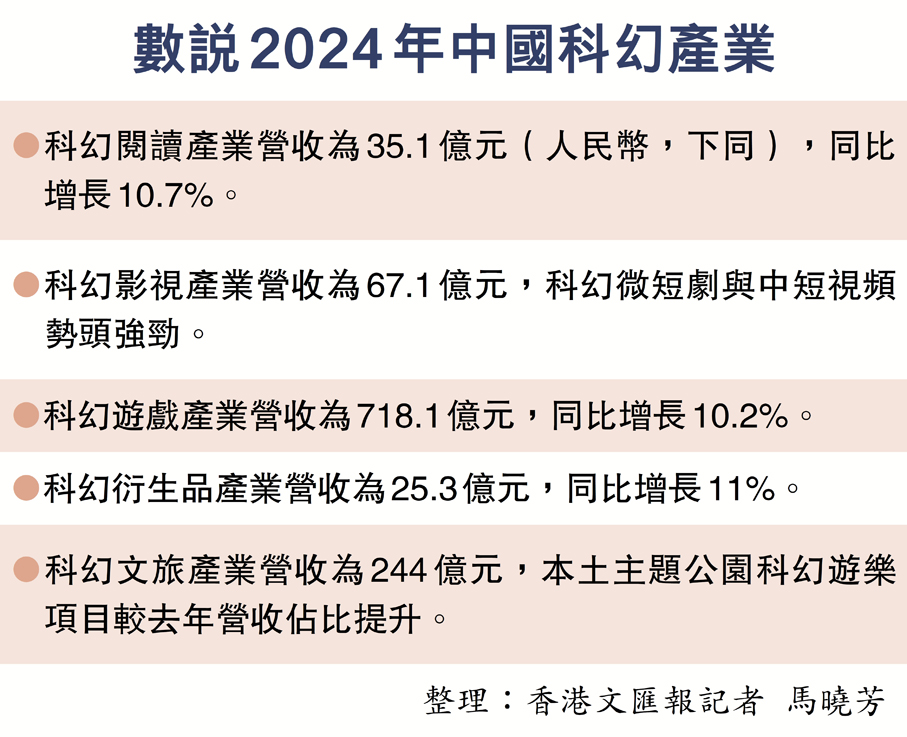

大會現場發布了《2025中國科幻產業報告》。據統計,2024年中國科幻產業的總營收為1,089.6億元(人民幣,下同),同去年基本持平,且連續兩年突破千億元規模。2024年,科幻閱讀產業營收為35.1億元,同比增長10.7%,科幻影視產業營收為67.1億元,科幻微短劇與中短視頻發展勢頭強勁。科幻遊戲產業營收為718.1億元,同比增長10.2%。

劉慈欣表示,中國科技的飛速發展為科幻提供了獨特的「現實土壤」,載人航天、量子通信、人工智能等領域的突破,都可以成為科幻故事的素材,「《流浪地球》中舉全球之力拯救地球的情節,正是中國價值觀在科幻中的生動體現。」劉慈欣認為,AI可能會改變整個科幻創作的形態,「按照AI發展的趨勢,它最終可能會在創作上取代大部分的科幻作家,這確實是一個很嚴峻的現實,但是我們也不得不承認。」在他看來,有些特別巔峰、極有創造力且文學能力極強的作家暫時不會被AI代替,但這類作家比例很小。

創作者有想法後更可能先和AI聊

2023年初,美國科幻雜誌《克拉克世界》就因收到大量AI稿件,不得不暫停收稿,雖然不久後通過對投稿系統的監控恢復了正常工作,但很明顯的事實是:AI正以人類無法比擬的速度產生一定水準的內容,科幻內容只是其中一種而已。中國科普作家協會科學與影視融合專委會常務副主任林育智認為,如今,科幻創作者在有了某個想法之後,更可能是先和AI聊。

能創作一流作品但難以達到頂流

「從長遠看,沒有AI幹不了的事情。最晚被AI超越的文學藝術品種就是最高級的。」著名科幻作家王晉康認為,人類智慧就其本質而言與AI以試錯法為基礎的深度學習沒有什麼不同,「我絲毫不懷疑AI很快能完全掌握諸如文學語言、情節架構、藝術品位、思想深度等文學要素。」他指出,AI很難獲得人類作家作為個體所獲得的鮮活的、一手的生活經歷,而缺乏這一點,它就只能創作出一流的文學作品但難以達到頂流。他認為,未來也許AI會建構一種新的文學品位,是以「大寫的我」的獨眼慧目來俯瞰宇宙,以大氣磅礡、深刻廣博、蒼涼沉鬱為追求,不去涉及人間小兒女之情。