【文化解碼】敦煌壁畫中的牛

●周兵 紀錄片導演、歷史學博士

敦煌壁畫在上千年的創作中,留下不同藝術風格的「牛」的形象。

莫高窟第360窟中,有一頭白色的牛。據說它是佛教故事中,一個叫「大自在天」神靈的坐騎。

壁畫中,它側臥着,頭望回看,前腿向前伸屈,兩隻眼繪製得霸氣有神。這頭牛是在已經塗抹好的底色上進行線描,再填上白色顏料提高亮度。這幅壁畫創作於中唐,距今大概1,200多年。

還有一頭牛在莫高窟第249窟,畫於1,400年前,它是一頭「受驚的野牛」。

當我們面對它時,它的線條造型,會讓我們感受到這頭牛在一瞬間的危險裏肌肉緊繃、情緒驚恐,正在被追逐獵殺。

和之後唐代壁畫裏的牛相比,這個早期敦煌莫高窟裏的形象,更具奔放的想像力,散發着生命中湧動的原始力量,鮮活地展現出一個生命在生存慾望下的掙扎。

甚至一些藝術研究者認為,這幅壁畫裏的牛,與歐洲19世紀後現代繪畫風格有異曲同工之處。由此可見,藝術家們可以跨越時空、跨越種族,隔空對話。

在莫高窟第61窟還有一個「黃道十二宮」,也就是一幅古代的宇宙星座圖。在這裏,我們可以看到一頭金牛緩緩踱步。這頭牛畫在一個名為「熾盛光佛」的東側,似乎在上觀天象、以占凶吉。

中國傳統文化裏有二十八星宿,西方世界裏有黃道十二宮,十二宮在唐代就已傳入中國,被畫在了敦煌莫高窟壁畫上。所以,這裏出現的金牛座和其他星座形象,也印證着千年前的東西方多元文化的交流與融合。

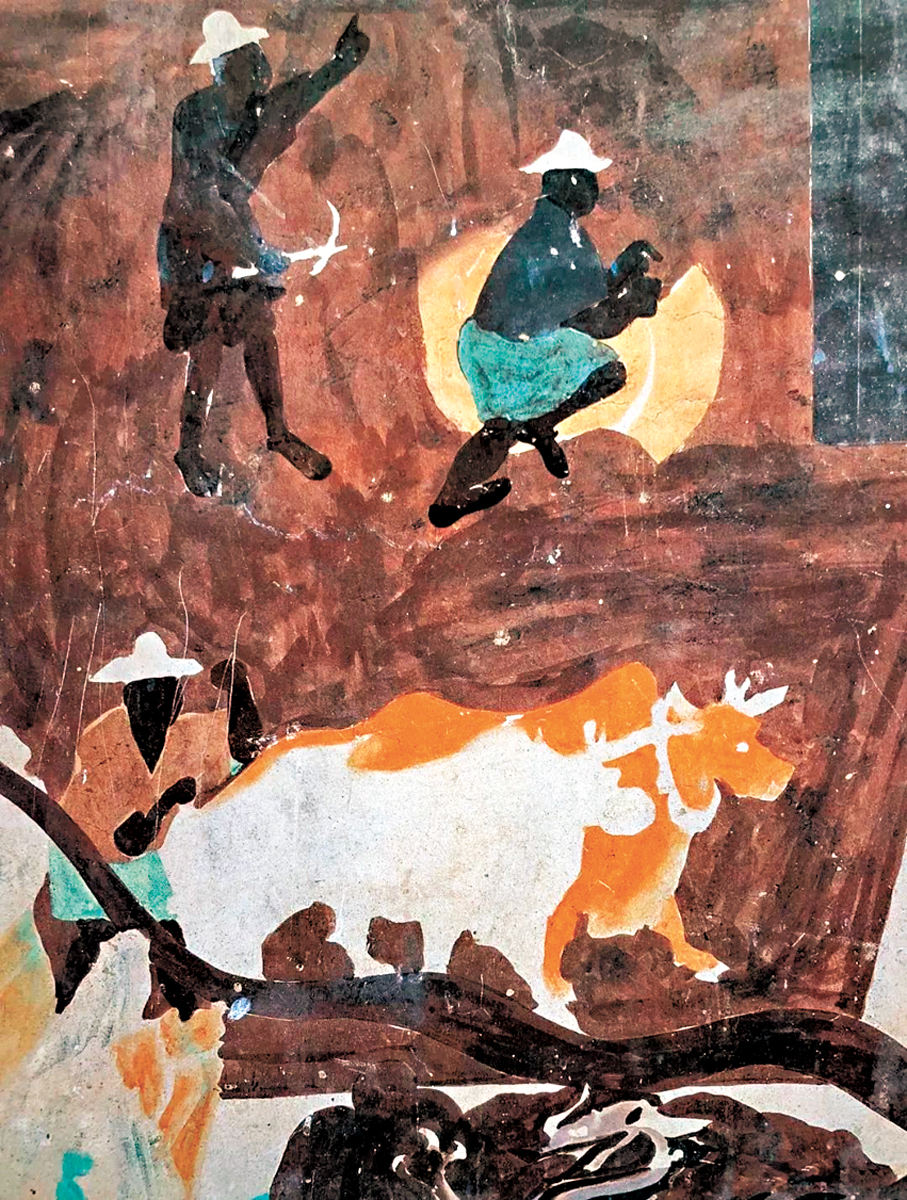

當然,敦煌壁畫中的牛,在寄託民眾美好嚮往的「牛耕圖」中,呈現得更多。

榆林窟第25窟(中唐),莫高窟第11窟(盛唐)、第154窟(中唐)、第85窟(晚唐)均出現了「二牛抬槓」耕田勞作的形象,莫高窟第9窟(晚唐)還出現了「牛拉車」的形象。

「牛耕圖」的大量出現,源於中國農耕文明的影響。牛是中華先民生產和生活的親密夥伴,也是敦煌地區遊牧與農耕文化交錯共存的例證。

《廣陽雜記》記載:「地辟於丑,而牛則闢地之物也,故丑屬牛。」所謂闢地,就是耕地。

牛的藝術形象,在敦煌不是孤例。河西走廊地區,魏晉十六國墓葬壁畫中,也留存有「牛耕圖」。

早期的「牛」簡潔生動,只是赭紅線勾出輪廓。隨着絲綢之路貿易的發展,西域風格與中原文化進一步融合,繪畫方式耳目一新。

凹凸暈染法,並非原發於中原,據說來自古印度,也在敦煌地區流行起來。

還有一些「牛」的形象,類似現代西方繪畫的寫實主義。

畫師對牛的面部,進行細緻的描繪;牛的行動姿態,展現出肌肉在運動中的力量。

敦煌石窟,在數百年一代又一代的繪畫中,傳遞出一個清晰的信息:敦煌,在多種文化的影響之下,一直發生着文明交流共鑒,以及藝術碰撞融合的創新發展。