「書癡」劉錚 探求中國文化名家的「閱讀實態」

「汪榮寶藏盧梭《懺悔錄》,很多書頁書口未裁開;趙蘿蕤藏瓦萊里《雜俎五集》,正文從第二頁起即未裁,其所藏巴爾扎克的《貝姨》也只裁到第33頁。」在《西書東藏:中國文化名家的外文藏書》中,作者劉錚循着中國現代37位著名學者、作家、文化人的西文書藏書線索,一步步稽考追索,窺其心曲,發現原來名家也與我們普通人一樣,樂於購書,卻已囤不讀。「很多文化人會在日記中記述買了什麼書,可他們究竟讀了嗎?通過對藏書的『實物考察』,得以還原閱讀實態。」劉錚表示,作為特別熱愛讀書的人,他很享受這種「偵探」身份,探求一本書在一個人的生命中,會發揮什麼樣的作用、有沒有留下印記?

由上海文藝出版社出版的《西書東藏:中國文化名家的外文藏書》,記述了37位著名學者、作家、文化人曾經讀過、收藏過的西文書。作者選取的人物,均是在1912年至1949年間,有過重要經歷的知識分子。「打撈」一個人散佚久矣的藏書,恰似揭開了其精神世界的幕布一角。●文:香港文匯報記者 章蘿蘭 上海報道 圖:上海文藝出版社提供

劉錚形容自己是「書癡」,對書的物理形態很癡迷,買書、藏書多年後,慢慢轉到非常小的領域,即中國近現代以來名人、名作家、知名學者、翻譯家曾經收藏過的書,本書中提及的名家藏書,則是其藏品中的一小部分。

愛書者的「私心」

本書的寫作緣由,在於此選題尚未有人深度涉足。「中國對藏書研究比較久,但多集中於線裝書,關於西文藏書,還沒有完全起步。晚清以來,中國人開始了解西學,一個很重要的途徑便是讀書。當時的士子以及民國時期的學者,他們讀的是什麼書?怎麼利用這些書?這些問題都沒有清晰的圖景展示出來。中國近些年,閱讀史的研究雖已在啟動,但能夠利用的材料是知識分子的自述或書信、日記,或是後人的一些回憶,基本集中於文字材料。」

不同於前述日記、書信等從「紙面」到「紙面」的研究,劉錚的關注點則回到了書籍本身。例如通過追溯其購買地點,會發現其中有數本藏書,都是當年名家在哈佛大學讀書時購得,相當於從一個確鑿可感的物理證據出發,探究書籍購買和閱讀歷史。

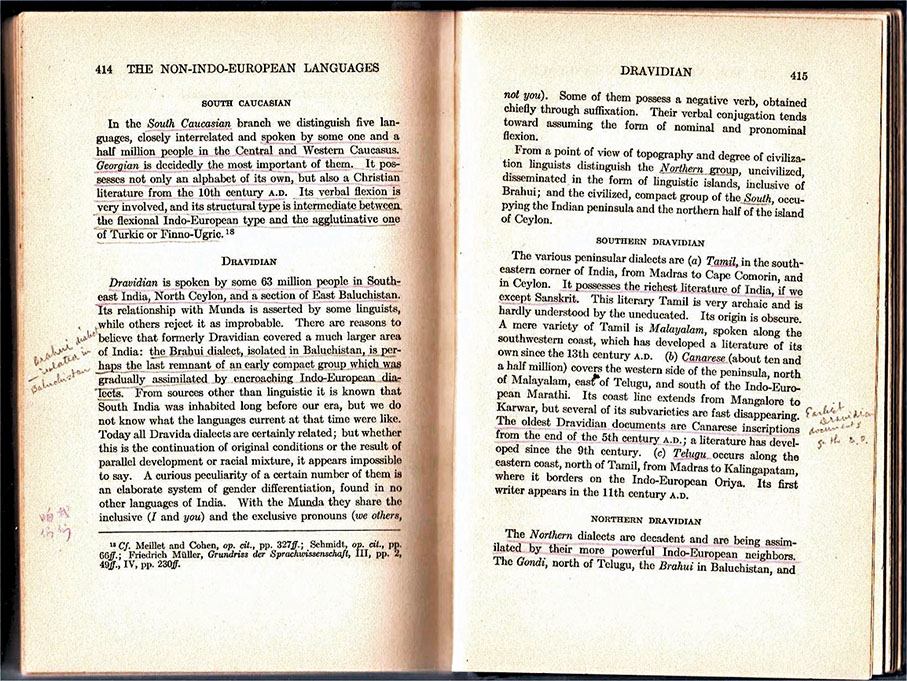

他坦言,做此研究也有讀書愛好者的「私心」。「我是特別愛讀書的人,所以有非常大的好奇心,想了解那些了不起的讀書人怎麼讀書,對這個秘密好像抱有永遠的熱情,知道一個還想知道另一個。」比如周一良的勤奮,就令劉錚大受震撼。2016年,劉錚購得周一良舊藏英文書《語言及諸語言:語言學導論》,這本書上大部分書頁以粉紅筆和黑色鉛筆畫線、批注殆滿,全書正文共436頁,完全未經畫線、批注的只有82頁,即超過八成的書頁上都有周一良的畫線、標注、批語。

「而事實上,這本書在周一良的著作中毫無痕跡,可見對他來說,可能並不是一本有特別價值的書。由此推斷,在他一生中,對多少書都下過同樣大的功夫。前輩學者治學至精勤,確實能給後來者很多激勵。」

世界名著也有「已囤不讀」

更多的時候,書籍也會自己「發聲」,「透露」主人真實的閱讀狀態。「我們假如只看紙面上的資料,近代以來,有很多文化名人會在日記裏記錄買了什麼書,比如魯迅、周作人兄弟就曾詳細羅列書賬,但是他們雖然買了這些書,可是所有買的書都讀過嗎?我也會帶着這樣的疑問看名家的藏書。」

劉錚在書中,以翻譯家趙蘿蕤為例,試着回答這個問題。二戰以前,法文書普遍採用毛邊形態,像一段讀者閱讀真實進程的「監控錄像」。雖不能下結論,一本書已裁的部分就一定讀過,但完全有把握判斷,一本書未裁的部分一定沒讀過。在趙蘿蕤的藏書中,有兩本書裁得很少。除了巴爾扎克的《貝姨》只裁到第33頁,另有一本瓦萊里的文論集《雜俎五集》,也只裁了前面一頁。

「為什麼特別提到瓦萊里,是因為趙蘿蕤自己的回憶文章裏,和別人談她的文章時曾說起,1932年秋季她考上了清華大學外國文學研究所,選修了溫德老師教授的法語,在溫德的課上,他們曾經讀過瓦萊里的作品。」劉錚收藏的《雜俎五集》,為趙蘿蕤於1947年所購,既在學生時代就接觸過瓦萊里,之後當她在美國邂逅瓦萊里新著時,自然會想到買來一讀。

「僅看趙蘿蕤的自述,讀者可能會冒然得出結論,認為趙蘿蕤受瓦萊里影響比較深,要不然為什麼專門提他的名字呢?但具體至瓦萊里的文論集,其實趙蘿蕤沒有讀過這本書,所以關於閱讀的真實狀態,可以通過細微的工作一點點揭開。」

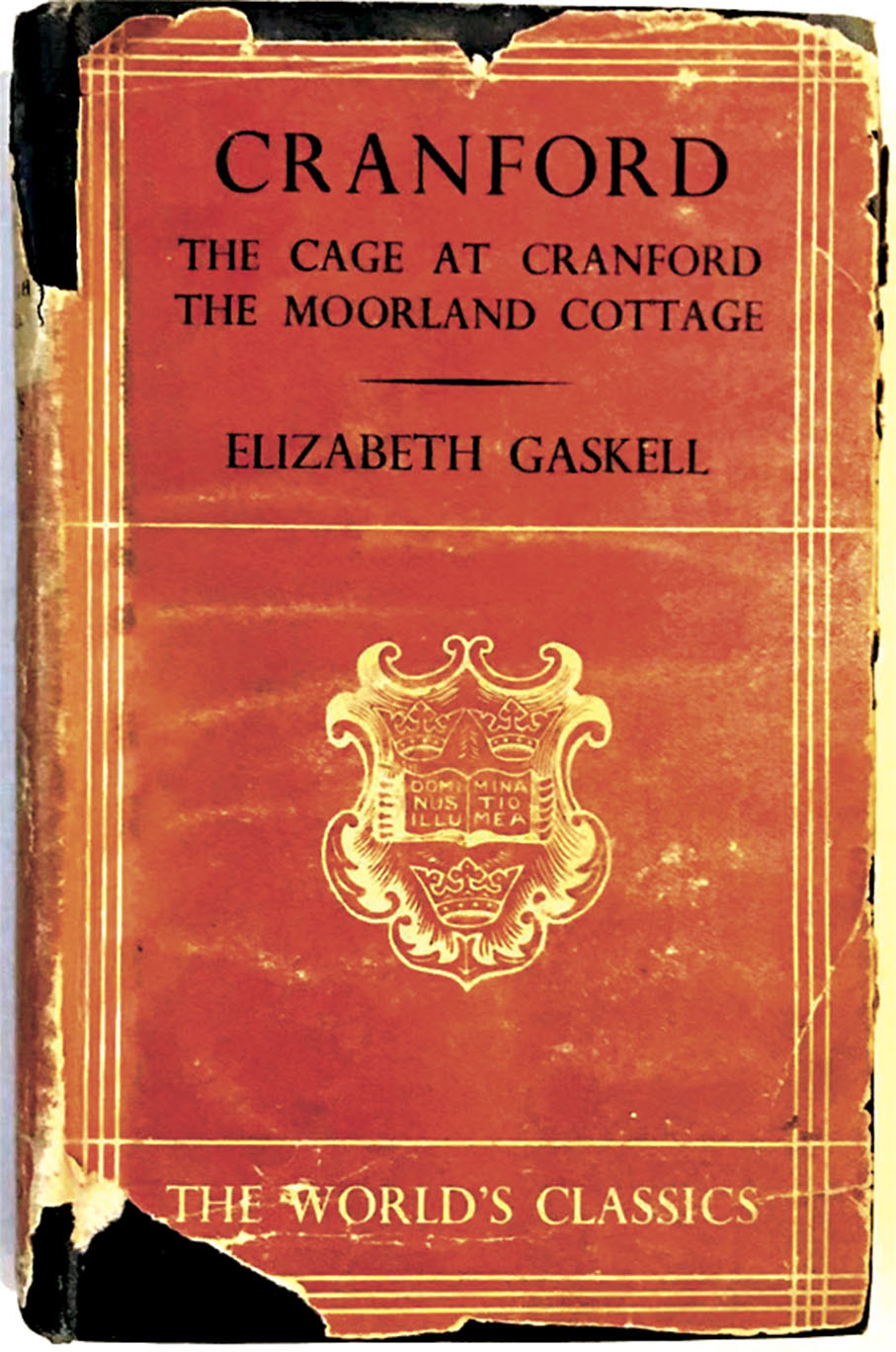

對比之下,1954年,趙蘿蕤購入牛津大學出版社「世界文庫」版的精裝本小說《克蘭福鎮》,她在書前空白頁寫了「蘿蕤 一九五四、十、廿四 北京」,在價籤旁又有鉛筆寫的一行小字「五四、十一、二 完畢一遍」,說明她在十日內,就讀完了這本四百頁的英文小說。「書買來之後,有的認真讀了,有的一點沒碰,這恐怕是閱讀的常態,是在每位讀者那裏都沒什麼兩樣的。藉着趙蘿蕤的舊藏,我們知道她同樣如此,也是好的。」

在書籍湮滅前探尋故事

「我買到一本徐志摩的藏書,為康拉德隨筆集《人生與文學散論》,我不知道他有沒有讀過,也不知道這本書對他的人生有沒有影響。怎麼辦?我就遍檢《徐志摩全集》,在他文章、書札中共找到七篇涉及康拉德者,發現徐志摩對康拉德的小說非常熟悉、非常喜愛、非常佩服,不但敦促別人加以譯介,甚至自己也動過翻譯的念頭,這樣一來,他會購讀康拉德的隨筆集,也就順理成章了。」

除此以外,寫作此書,劉錚還帶着一點使命感。「當前正處在一個從實體書到電子書的革命中,如果大家對書的歷史有所洞察就會發現,從紙草到羊皮紙書,再從手抄書、到古登堡之後的印刷書,每一次物理形態的轉變過程,都會有一些書湮滅,屆時若再想要了解當事人如何進行閱讀,就會很困難。」他希望,能吸引一些志同道合的人,一起做這件事,把名家藏書的故事講出來。