初中中史倡納香港近代史

□初中中國歷史科課程改革新方案出爐。教育局建議以「古今並重」方向將中史「活化」,新增了「香港發展」部分,將貫穿中一至中三「中國古代史」、「中國近世史」、「中國近代史」及「中國現代史」四個階段,涵蓋香港抗日活動、回歸後的香港等,「香港發展」共有15個教學課節、佔總課時一成,修訂課程料2019年中一起逐級實施。教育局局長吳克儉表示,新課程其中一個目標,是令同學了解香港過去發展的歷程,與國家歷史一脈相承,加強對社會及國家的歸屬感。\大公報記者 劉家莉

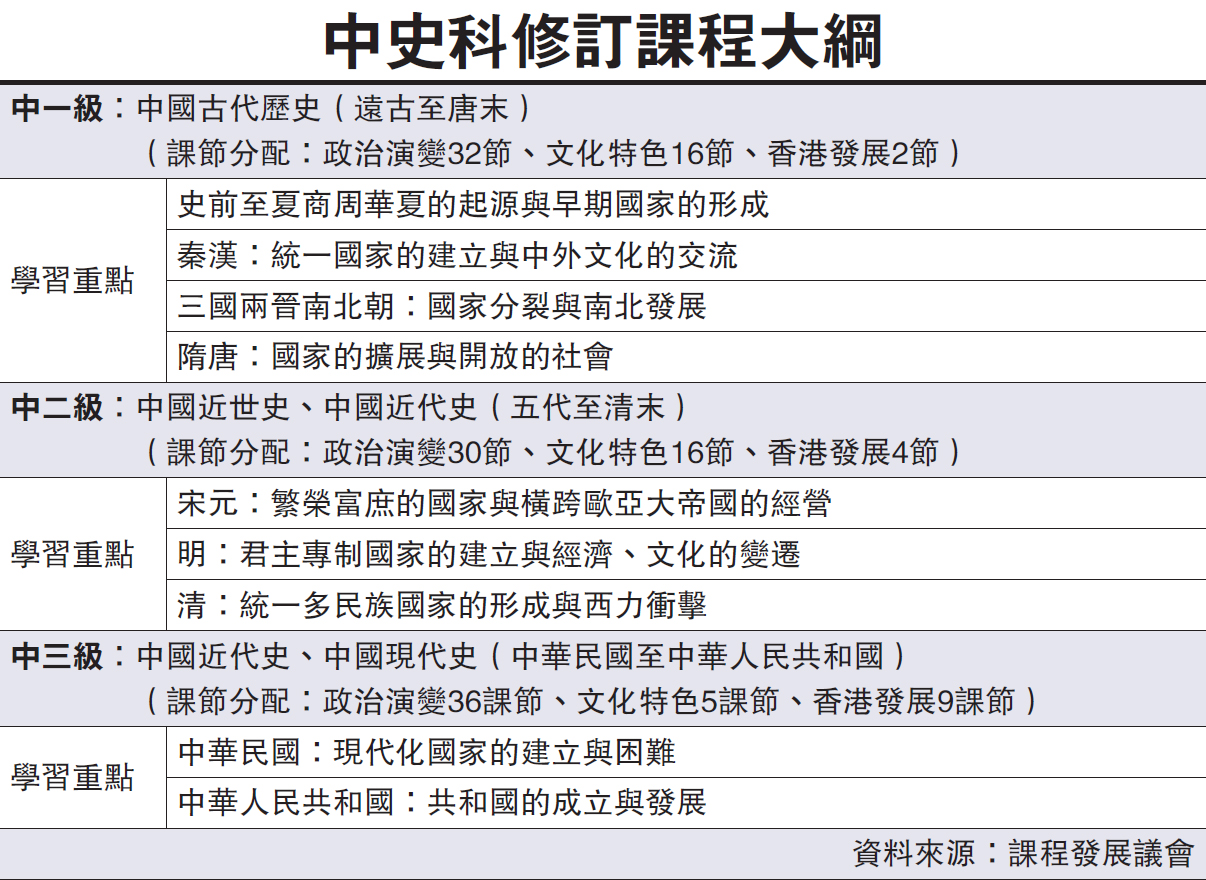

教育局今日舉行教師簡介會,就中史科修訂稿具體內容展開為期一個月諮詢。教育局昨日先行上載諮詢文件,修訂課程提倡「古今並重」,建議將中國歷史組合為不同「歷史時期」,其中一項主要修訂是「香港發展」元素分別滲透在中一、中二及中三課程,涵蓋秦漢、魏晉至隋唐、宋元、明清、清末民國及中華人民共和國成立後的香港發展歷史,並將按中國歷史發展的脈絡,涵蓋相關的香港歷史,讓學生理解香港在不同歷史時期與國家的互動關係,從而認識香港與國家的緊密關係,同時確立國民身份的認同。

包括「回歸後的香港」

根據諮詢文件,初中中史課程共有150個課節,當中「香港發展」建議分三年、一共十五個課節教授,最重點是於中三級教授「中國近代史」及「中國現代史」階段、佔九個課節,並首次增加本港近代史課題,教授清末民國時期的香港發展情況外,亦涵蓋中華人民共和國成立後的香港情況,包括「改革開放前後香港在國家發展角色的轉變」,以及「回歸後的香港」。

諮詢文件就修訂內容提供了兩個「預期學習知識內容說明」示例,分別為秦漢及隋唐時期,根據隋唐時期的教學示例,文件指出學生應掌握的基礎知識為,當中有關香港部分,可認識屯門鎮成為扼守中國海路的軍事角色,建議可安排學生考察或分組搜集有關屯門的古蹟遺址。

教育局指課程理念為提升學習中國歷史的興趣,認為國家與香港的關連,修訂課程內容將按中國歷史發展的脈絡,涵蓋相關的香港歷史,讓學生明白香港在國家發展過程中的角色。除了增加香港歷史,當局亦提出以「古今並重」為課程理念,並將中國歷史改組成不同「歷史時期」,藉此精簡學習內容。

重視文化史及社會史

吳克儉表示,修訂課程是希望能令課程古今並重、全面均衡,及提高學生的學習興趣。他又說,過往中史課程太集中政治史,修改課程希望可以更全面均衡,亦重視文化史及社會史。首階段諮詢側重方向性,明年四月後公布的第二階段諮詢文件,會有詳細內容。

香港中史教師會會長李偉雄表示,修訂於中一至中三加入香港史,並於增加了「中國近代史」內容,有關政治發展的部分亦有不少抽起,加入了社會文化特色,如宗教、交通、建築等。他認為,新課程更切合學習,有助增加學生學習興趣。鑑於近年高中選修中史科的人數下跌,現時課程推動改革,李偉雄指有助吸引更多學生於高中繼續修讀中史。