文/梁海明、馮達旋

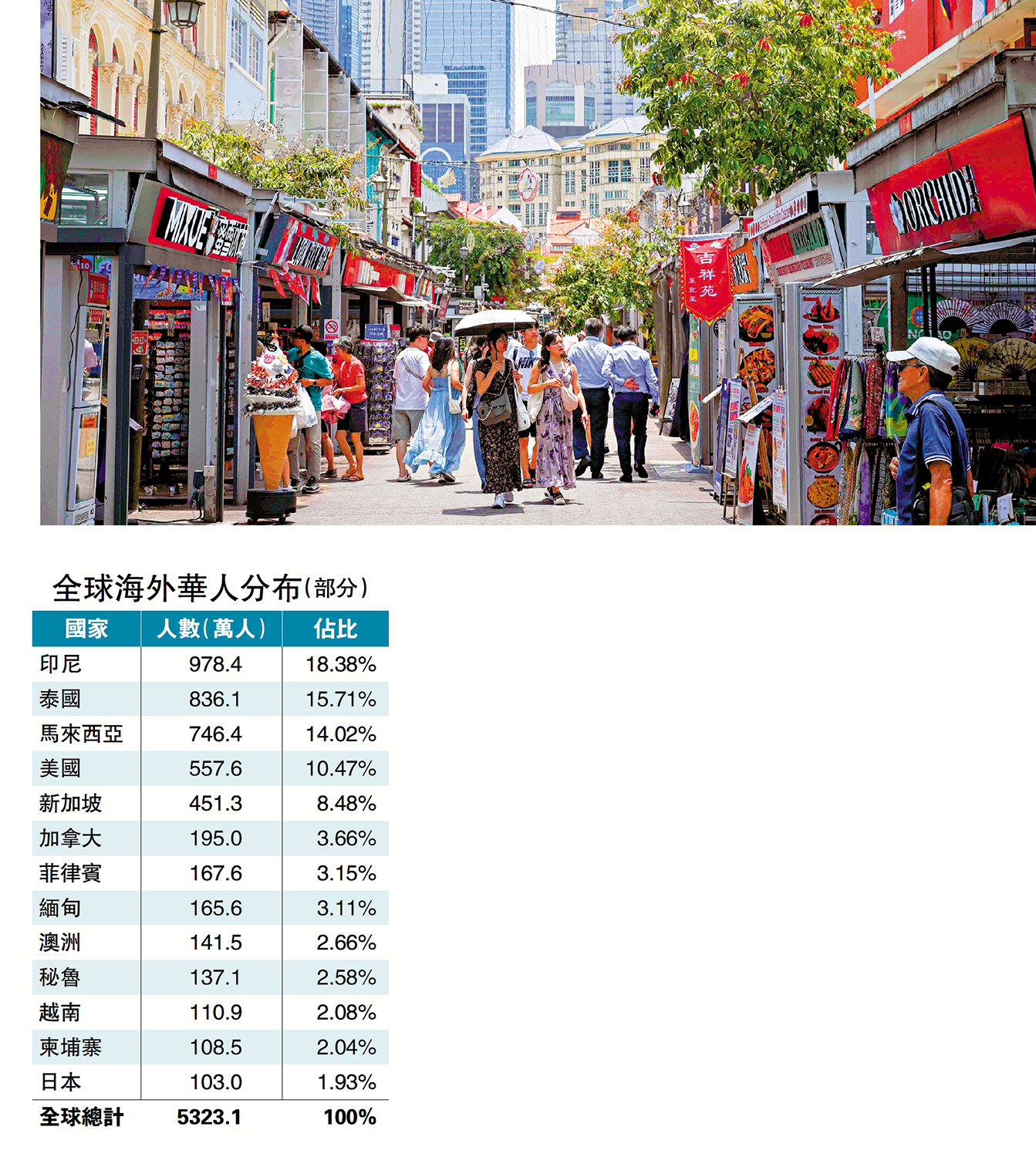

東南亞國家作為「一帶一路」的核心區域,不僅地理位置重要,經濟活力強勁,更擁有全球最多的海外華人群體。據估計,全世界5000多萬華僑華人中,在東南亞地區華僑華人最為集中,約有3000萬人。東南亞地區部分華人華僑,長期以來在共建「一帶一路」中扮演關鍵角色。然而,隨着當前國際環境快速變化與區域政治格局重塑的背景下,中國與東南亞華人之間的合作,仍面臨五個深層次挑戰,未來要更好發揮東南亞華人在「一帶一路」中的橋樑作用,建議從六個方面加強合作與支持。

我們長期進行東南亞華人華僑的相關研究,從歷史上看,東南亞華人憑藉靈活的經商能力、緊密的宗親網絡與文化適應力,在殖民時期逐步建立起當地經濟主導地位。從17世紀起,大量廣東、海南和福建等地的華人陸續遷徙至東南亞,形成「下南洋」浪潮。這些移民多以小本經營起家,從事雜貨、米店、船運、典當、手工業等基層商業活動,逐步積累資本。在殖民者構建的「族群分工結構」中,華人被有意引導或默許擔任中介階層,負責連接殖民政權與土著社會之間的經濟流通。他們既不屬於統治階層,又不同於被統治的原住民,處於一個「經濟中介人」的特殊位置。

與此同時,華人善於依靠宗親會館、方言群體、姓氏組織等自我管理機制,形成覆蓋整個東南亞的非正式經濟網絡。這些網絡不僅提供資金周轉與商業信息,還承擔教育、勞務介紹、法律調解等功能,極大增強了華人在異國他鄉的凝聚力與生存能力。此外,華人文化中強調「經世致用」、「勤儉持家」、「代際傳承」等價值觀,使得家庭企業模式得以穩健發展,形成了許多延續數代的商業家族,如印尼的林紹良家族和馬來西亞的郭鶴年集團等。

這一歷史形成的經濟結構延續至今,華人移民在新加坡、馬來西亞和泰國等國仍掌控着金融、房地產、零售、製造、物流等關鍵產業。這種「經濟主導但政治邊緣」的局面固然存在一定風險,但也凸顯出華人群體在區域經濟體系中的重要地位。

因此,東南亞華人不僅是「一帶一路」建設中的天然橋樑,更是在當前複雜地緣政治背景下,中國擴大區域合作的重要戰略資源。他們作為「熟悉中國、融入本地」的雙重身份者,能夠有效緩解中資企業在東南亞落地過程中面臨的文化、法律與社會障礙。同時,他們已建立的商業網絡、資本渠道與社會影響力,為中國在該地區開展基礎設施建設、產業鏈延伸與人文交流提供了現實支點。未來,如何更好地激活這股「民間力量」,將是「一帶一路」高質量發展過程中的關鍵課題之一。

推動可持續與深度合作

儘管東南亞華人長期以來在促進中國與東南亞國家的經濟融合與文化聯繫中發揮了積極作用,但在當前國際環境快速變化與區域政治格局重塑的背景下,中國與東南亞華人之間的合作仍面臨一系列深層次挑戰,亟需正視與應對。

其一,合作機制碎片化,缺乏整體戰略統籌。目前中國與東南亞華人之間的合作仍以商會、僑團、地方政府交流等為主,雖然部分地方政府與海外華人建立了招商引資或文化交流機制,但多數合作多為短期性、項目性,缺乏可持續的政策支持與資源整合能力。此外,各類涉僑機構之間信息壁壘較強,政策協同不足,難以形成合力,影響了整體合作的深度與效率。

其二,文化認同弱化,華人新生代對中國的情感紐帶正在鬆動。隨着東南亞華人群體的代際更替,特別是「第三代」及之後的華裔青年,他們多接受當地教育體系,生活語言以英文或本國語為主,對中文掌握程度普遍下降,對中華文化、歷史的認知也日漸模糊。部分國家在教育政策上逐步邊緣化華文學校,進一步削弱了文化傳承機制。此外,面對全球化與西方價值主導的社會氛圍,許多青年華人更傾向於構建「本地國民身份」,對中國的國家認同與情感聯繫逐漸淡化。這種變化直接影響了中國與東南亞華人之間的「民心相通」基礎。

其三,政策環境複雜化,部分國家土著主義政策對華人合作空間形成擠壓。在馬來西亞、印尼、文萊等多民族國家,給予當地土著在教育、就業、融資、土地等方面的制度性優惠,而華人群體往往被排除在這些政策紅利之外。這不僅影響了華人在當地的發展空間,也使得中資企業在與華人企業合作時面臨敏感性風險。此外,近年來某些國家民族主義、民粹主義抬頭,一些政黨或輿論將華人描繪為「經濟壟斷者」或「外來勢力代理人」,導致公眾對中資與華人合作項目產生質疑甚至抵制,從而影響合作氛圍。

其四,中美博弈加劇,地緣政治風險外溢至華人合作層面。當前中美戰略競爭持續激化,東南亞國家在中美之間普遍採取「平衡策略」,但在關鍵議題上面臨巨大壓力。部分東南亞國家出於與美國、日歐等外部力量的政治考量,對中資項目採取審慎甚至否定態度。這種外部壓力也波及至與中國有密切聯繫的華人企業,使得他們在參與中國主導的項目時更加低調,甚至選擇「去中國化」以避免政治標籤化。同時,中資企業也因擔心敏感性問題而猶豫是否與當地華人深度合作,導致本應互補互利的合作關係變得謹慎、防禦,降低了合作效率與信任基礎。

其五,信息不對稱與信任壁壘仍未打破。儘管中資企業與東南亞華商在商業目標上有諸多重合,但由於文化背景、管理模式、風控邏輯等方面存在差異,雙方在實際合作中常出現溝通障礙與利益分歧。常因為出現「認知錯位」,則加深了雙方的信任壁壘,影響了合作的深度與可持續性。

提供融資 助華資參與「一帶一路」

為更好發揮東南亞華人在「一帶一路」中的橋樑作用,建議從以下六個方面加強合作與支持。

其一,建設東南亞華人華僑大數據庫。建議組建覆蓋東南亞主要國家的華人華僑大數據庫,以此陸續整合投資、教育、文化、商會等信息資源,為政策制定、項目合作和人才引進提供數據支持和動態管理。

其二,搭建合作平台,推進中東南亞項目對接。鼓勵地方政府、產業園區、商協會與東南亞華商建立常態化合作渠道,推進基礎設施、製造業、數字經濟等重點領域的實質性項目合作。同時,推動中國尤其是海南、香港的高校智庫與東南亞國家智庫、高校和研究機構開展聯合課題研究、政策諮詢與前沿趨勢跟蹤,為政府與企業合作提供智力支持和戰略預判,提升合作的專業化與前瞻性。

其三,推動「中資+華資」聯合投資。鼓勵中資企業本地化發展,利用華人企業的市場網絡和社會資源,提升項目落地效率。對華資企業參與「一帶一路」項目給予融資與稅收支持。

其四,加強文化交流與青年培養。深化中國與東盟文化交流,需擴大華裔獎學金和來華留學計劃,吸引優秀華裔青年參與中國企業實習與科研項目,增強文化認同與人才儲備。通過提供教材、師資培訓與文化活動,進一步加強對馬來西亞華文獨立中學等中文學校的支持,這些學校以扎實的中華文化教育培養了眾多優秀青年,是中國與馬來西亞乃至東盟文化交流的重要橋樑。

同時,支持海南大學等高校設立研究項目,聚焦馬來西亞等東盟國家華人華僑的研究,並推動青年論壇、文化節等活動,促進雙方合作與交流,為中國與東盟培養具有國際視野的優秀青年,夯實區域合作的文化與人才基礎。

其五,加強風險預警與輿論引導。建立東南亞投資風險預警機制,及時發布政策與社會輿情信息,強化正面宣傳,消除「經濟殖民」等誤解,營造良好合作氛圍。

其六,引導華人企業向高端產業轉型。支持華資企業進軍新能源、智能製造、跨境電商等新興領域,提供技術合作、數字化培訓與綠色發展政策支持,提升企業競爭力

通過上述政策的實施,預計將建立中國與東南亞華人之間制度化、常態化的合作機制,推動中資與華資融合發展,提升「一帶一路」項目在東南亞的落地能力與區域影響,增強文化認同與民間聯繫,優化營商環境,助力構建中國與東盟「利益共享、責任共擔」的命運共同體。

(作者梁海明為海南大學「一帶一路」研究院院長,馮達旋為名譽院長)

(來源:大公報A20:經濟 2025/04/15)