(香港文匯報 記者 雨竹)藝術品的一大意義及特性,是將創作者對世界的感知、對事物的理解,以及創作者的情感及思想具象地呈現出來。觀眾在欣賞作品時,也會將自己因經歷而生發的感受浸入作品中,令藝術層次變得豐厚。這種對藝術的詮釋,最近可通過半島酒店集團的環球藝術項目「藝術迴響」展現。今年,項目邀得香港藝術家許方華、張瀚謙,以及內地藝術家林芳璐,打造出三個各有故事的裝置,帶領觀眾走入公共藝術的心靈世界。

今年,「藝術迴響」項目聚焦中國藝術家,展出香港媒體藝術家許方華、香港新媒體藝術家張瀚謙(h0nh1m)、以及於上海發展的織品藝術家林芳璐的作品。

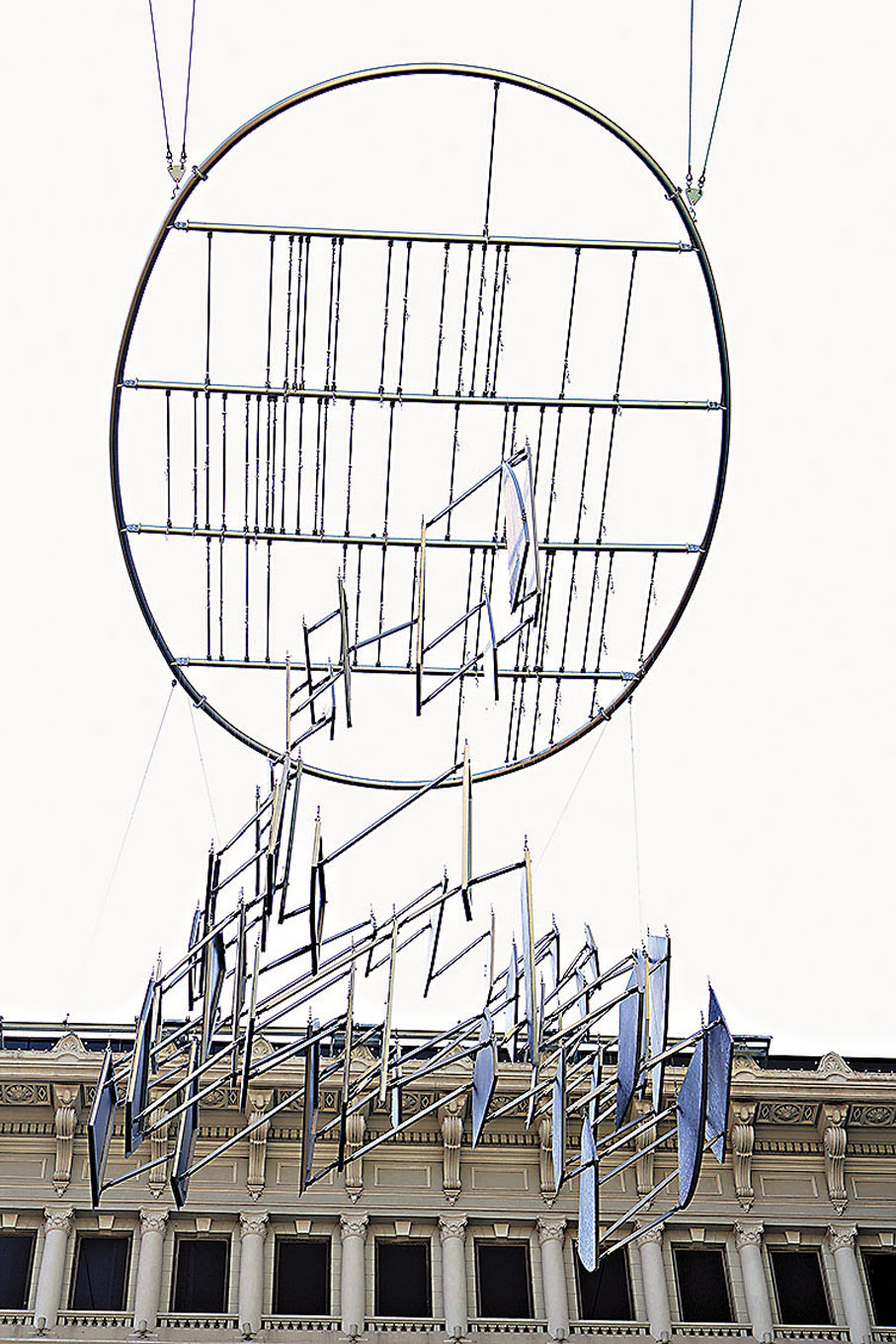

許方華的《月虹》(Lunar Rainbow)高掛酒店外牆,此裝置廣達56平方米,是藝術家迄今打造的最大型作品。許方華在接受香港文匯報記者採訪時表示,從確定參加項目到製作完成,她花費了約三個半月的時間,其間包含因內地廠家休假而等待的一個月。

在月下與古人聯結

許方華起初想要打造一件能激發世界各地不同文化背景下的人們共鳴的作品,而月亮是最理想的媒介。「無論人們處在任何文化層面,都有關於月亮這一主題的豐富創作,比如音樂、文學、藝術等。」因此她想藉月亮將人們聚在一起。

為呼應有所轉變的月相,許方華決定令裝置在不同視角下發生變化。在翻閱資料的過程中,她發現美國國家航空暨太空總署曾開展過一個名為「Lunar Orbiter」的計劃,此計劃拍攝了多張月球的細節圖,並將相片分類合併。這啟發她以碎片將「月亮」組合起來。

為糅合傳統的月亮形象及科技感,她通過電腦生成了一個程式,並由此獲得月亮約6,200萬個特徵,隨後分辨出哪一時期的月球特徵最具影響力,最終在3,000張月相影像中選定一張作為作品的模樣。

錦上添花的是,許方華有日在半島酒店見到了彩虹,這也令她思考如何能將這一現象融入作品。經查閱資料,她驚喜地發現,原來月光也可以經大氣折射出日間彩虹般的月虹。由此,她打造出夜晚的「月虹」燈效。

不過《月虹》的安裝過程也充滿挑戰。因酒店外牆風力較大,團隊需考慮如何達成理想的視覺錯位效果。「起初想掛在半空,但最小的一塊組件也同我差不多高,非常困難。所以我們安裝了一個大環,這樣能安全些。」

許方華說:「月亮是古人見過的,世界各地的人也都會看到,我希望通過作品實現一種延續,這可以是從幾百年前延續過來的一種感受。」她點明,全球都因疫情遇到挑戰,她希望藉作品喚醒人們的希望。「歷史上的人們也曾遇到各種無法攻克的困難,但現在很多難題都已經被攻破了。」而每當看到路人駐足欣賞《月虹》,許方華就會感受到一種人與人之間的聯繫。

以傳統織品彰顯女性力量

林芳璐的《她給予的愛》(She's Bestowed Love),由維多利亞與艾爾伯特博物館亞洲部策展人李曉欣博士策劃,創作靈感源自雲南少數民族的白族婦女,以及她們世代相傳的傳統織品工藝。

2014年,還在北京讀碩士課程的林芳璐,幾經輾轉找到雲南大理的周城村。「我仍清楚地記得,當時我第一次來到這個村子,那個工坊的木門很是老舊,有『吱吱呀呀』的聲音。我推開門,看到一些阿姨正坐在地上縫紥花布,旁邊還有一位大叔正攪着棍子染布。」地上堆着一些在林芳璐看來「堪稱藝術品」的布藝雕塑,皆出自阿姨之手。她表示,那些女性文化程度不高,有些人甚至連自己的名字都不會寫,「但這並不影響她們依靠自己的雙手去繼承有着上千年歷史的工藝。」自那時起,受到觸動的林芳璐開始在當地與這些村民生活,並向她們學習工藝。

林芳璐介紹,紥染工藝是先在布面繪出花紋,隨後用針線將有花紋的部分揪起、打結、纏繞、抽緊。接下來便是將布匹放入染色缸,再取出、晾乾,隨後,女性手藝人們會將線圈剪掉,打開之後便是人們熟悉的紥染布。「這個過程是非常辛苦的,也是很多人看不到的。」在林芳璐看來,這也呼應了全球許多女性的一種境況,即大家在家庭、生活、職場中付出了許多不被量化的努力及汗水,因此她希望將這些沒被看見的女性辛勞呈現出來。

林芳璐在接受香港文匯報記者採訪時分享,《她給予的愛》的製作用時約四個月。這次展出對她來講是一個不小的挑戰,因為這是她首次在酒店的公共場域呈現作品,這也令她有些興奮。

《她給予的愛》的每塊布料都有着不同的花紋,各有意義。「比如蝴蝶就代表母親,小梅花就代表對當地大自然的敬畏,毛毛蟲也是大自然的一個象徵。」林芳璐介紹,作品採用的紅布由傳統的植物染色工藝浸成,代表女性的血液、身體,以及她們對身邊一切的熱情的愛。此外,作品由各式離島狀展台、中心的「大陸」部分,以及穿插的小路構成,林芳璐希望人們能從中感受別樣的女性力量。

作品之後也將移師維多利亞與艾爾伯特博物館,作為「Dimensions: Chinese Contemporary Studio Crafts」的標誌作品展出。

酒店的露台餐廳正展出張瀚謙與太平地氈合作的《識心亭》(The Flow Pavilion)。張瀚謙介紹,作品英文名中的「Flow」代表心理學中的心流理論,中文名中的「識心」則源於佛教用語,與冥想有關。亭中有一個滾動的、裝有設計程式的黑色球體,受藝術家在冥想時產生的腦電波推動。當訪客脫下鞋子、走過亭外的地氈,便會留下腳印。張瀚謙希望大家通過此作品感受到一種內觀精神。

(來源:香港文匯報A17:藝博 2025/03/25)