昨日(3月22日)是聯合國「世界水日」,提醒人們珍惜淡水資源。香港曾經是極度缺乏淡水資源的地方,頻頻制水,隨着東江水供港,港人再也不用為食水犯愁!大公報記者訪問多位曾經歷1963年制水苦日子的香港人,憶述當年艱辛,道出東江生命之水對香港的意義。

香港在上世紀70年代經濟起飛,亦離不開東江水的貢獻。有曾參與東江供水系統建設的城市規劃師感慨表示,值得珍惜的不單是淡水,還有連結兩地的同胞情誼。

(大公報記者 伍軒沛、義昊<文> 融媒組<視頻>)香港作為美食之都、旅遊城市,每樣都離不開水資源。然而三面環海的香港,淡水資源主要靠雨水、山澗水及山上的瀑布,每年平均雨量僅2431.2毫米,每日食水用量卻高達291萬立方米,城市能夠穩步發展,離不開供應源源不絕的東江水。

制水苦日子 「樓下閂水喉」

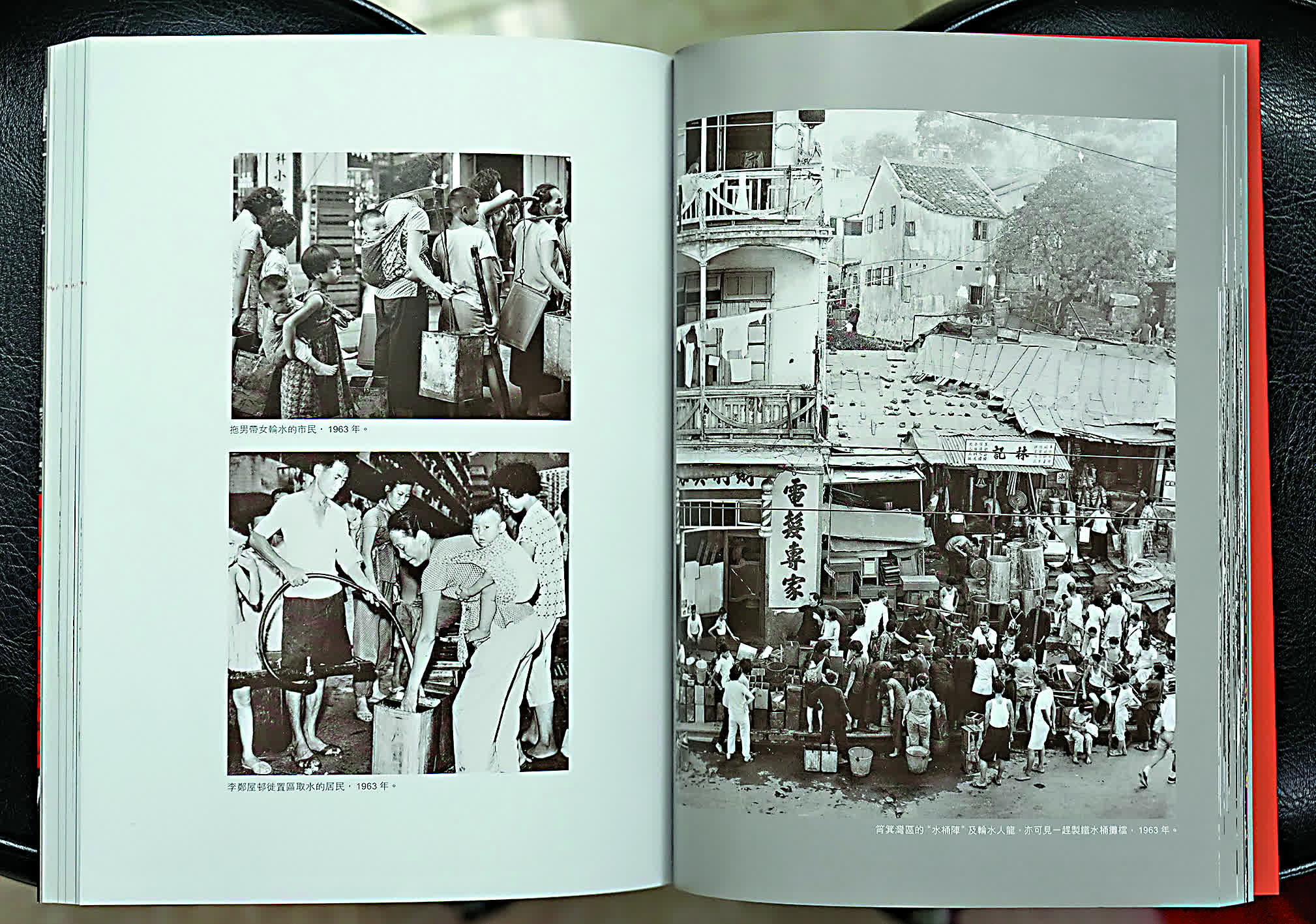

60年前,香港曾經因為淡水供應不足,遇到多次困難。1963年久不降雨,淡水資源嚴重緊張,當年5月16日開始隔日供水,每次供4小時;到了6月1日,縮減至每四日供水4小時。當年的「慳水」主題標語創作比賽,冠軍作品是「無時點滴貴,有時莫盡洗」,道出淡水當時在香港何等珍貴。

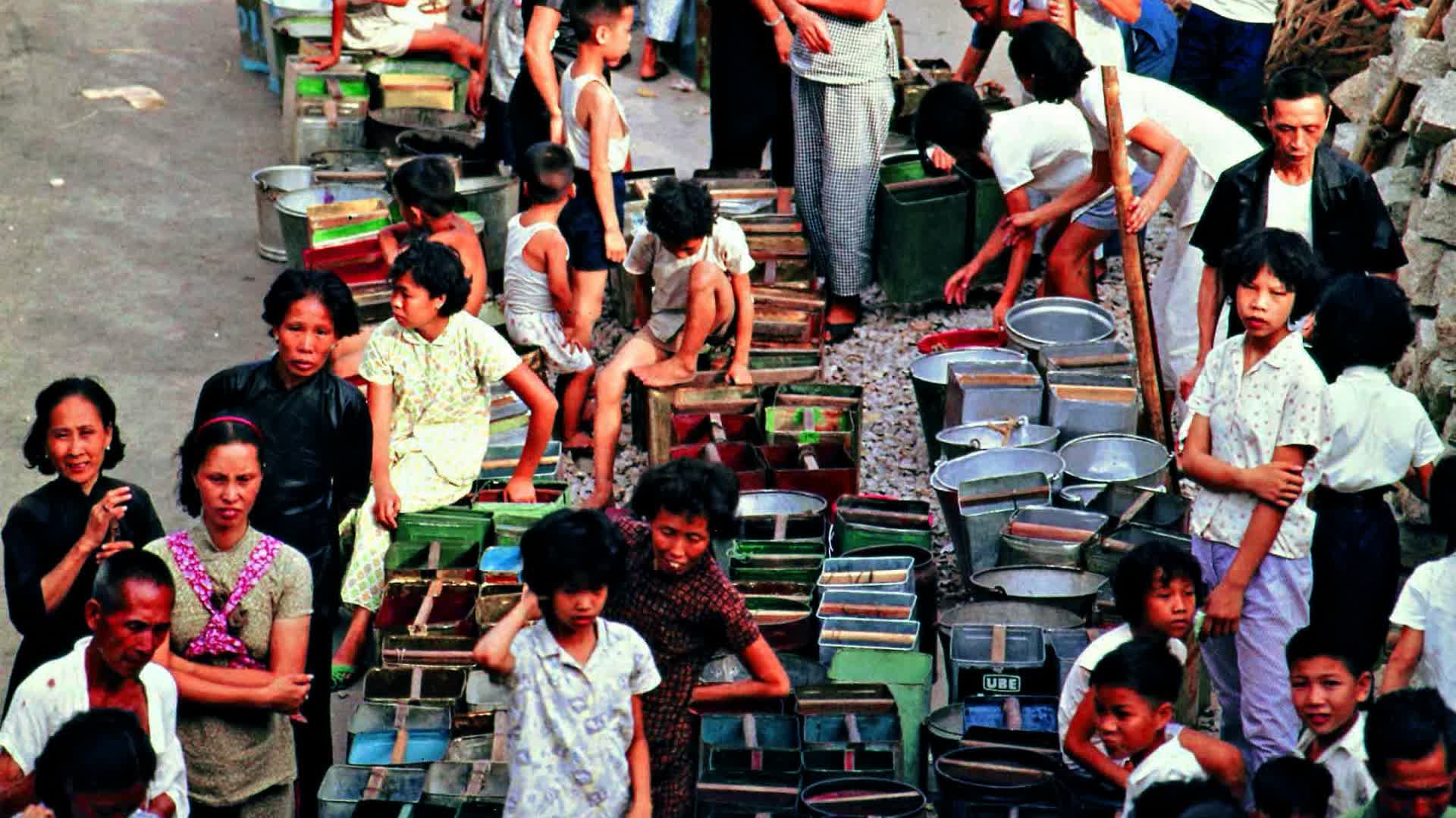

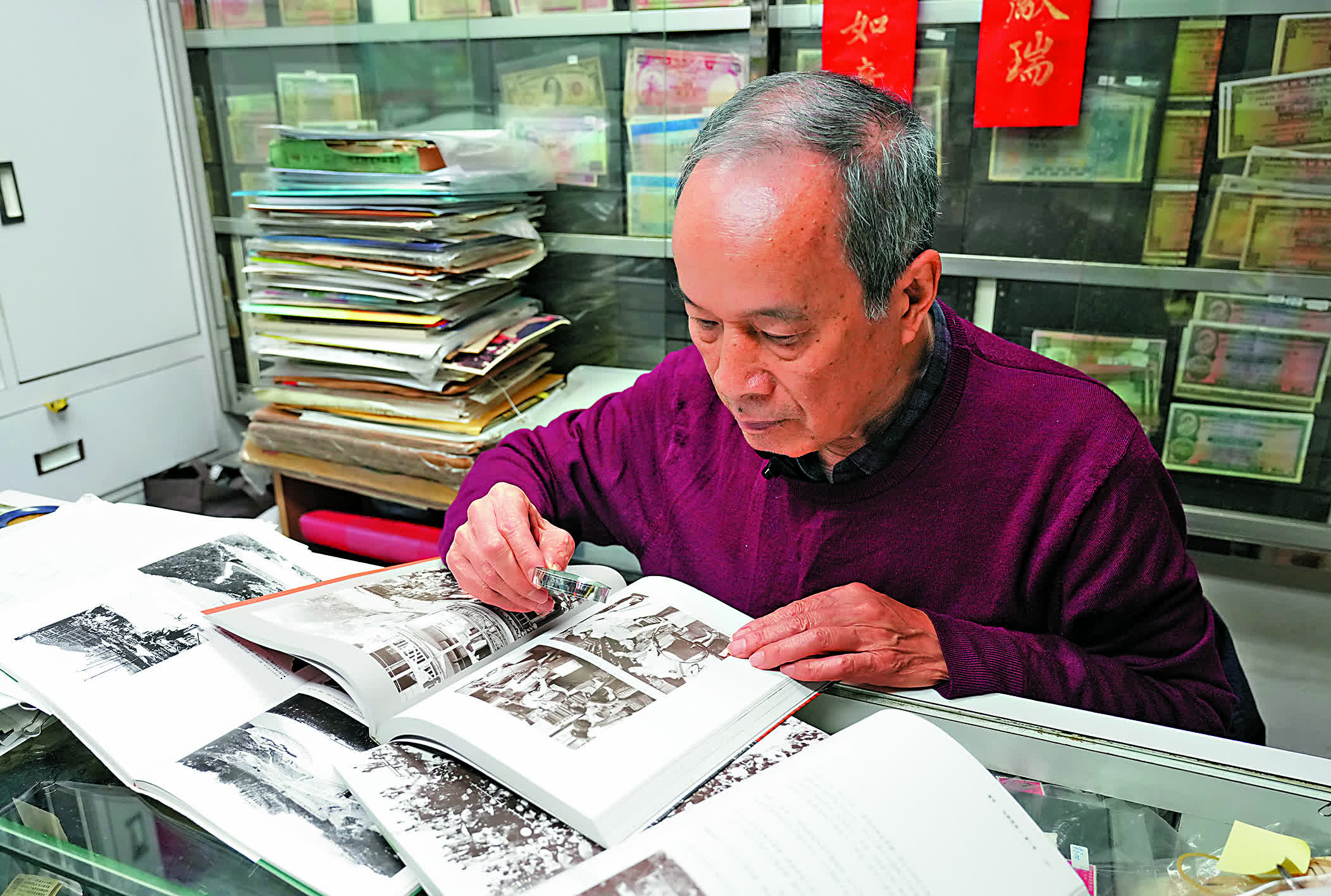

香港掌故專家鄭寶鴻曾經歷制水,他接受《大公報》訪問時說,那時他僅幾歲,看見人們為爭一口水而大打出手,當時情景仍歷歷在目,「每次輪水,大家就拎齊家中的水桶、鐵罐到街邊排隊。每次供水只有4小時,數百上千人大排長龍的景象,非常誇張。」取回來的水,堆疊在家中一隅備用,形成「水桶牆」。

舊時水壓低,若是在家中取水,就要從樓下開始,樓下取完後關掉水閘,才到上一層取,如果同時一起開水喉,那就大家都沒水。於是,上層住戶不滿下層取太久,就算沒有大打出手,一場跨樓層的罵戰也在所難免。

76歲的陳炳麟也曾經歷制水的艱辛歲月,他接受大公報訪問時憶述,有供水的日子,「樓下閂水喉!」的呼喝聲此起彼落,還有「搶水、爭廁所引發的糾紛,時有發生。樓上甚至會往下扔雜物、潑污水。」

水荒也改變了整個城市的生活習慣,陳炳麟記得,當時很多人穿着黑色衣物,就是為了「防污」,減少耗水洗衣,而且每家每戶必備大水缸,「紅A」塑膠桶也乘勢熱銷。

「珍惜水源,來之不易。」1965年,一部名為《東江之水越山來》的紀錄片在普慶戲院熱映,紀錄了粵港合作興建東江─深圳供水工程的歷程。東江水滔滔不盡地輸送,困擾香港多年的水荒終於畫上句號。

60年代,香港的製衣業、輕工業發展蓬勃,香港經濟起飛,這些工業發展也離不開水。「沒有東江水,香港連基本的飲用水都成問題,沒有水清潔,衞生情況惡劣,民生都過不好,何來經濟起飛?決成不了亞洲四小龍。」鄭寶鴻一面翻着歷史書一面說。

河源居民遷村建庫 令人動容

「30多年前,河源市的新豐江水庫建設,我也曾參與其中。」香港城市規劃師、立法會議員林筱魯向《大公報》說,當年在工程中,他主要負責保育與建設的平衡工作。

「當地居民在貧困的環境中,依然放棄了經濟命脈,為香港供水出力的畫面,如今歷歷在目,我被感動落淚。」林筱魯說,為了建設這條生命之水,當地居民離鄉別井。河源並非富庶之地,當地民眾以種植松樹、杉樹等維生,但為了防止水土流失,選擇放棄這些收入來源。

如何能為他們做點事呢?林筱魯最終想出一個小點子,當年聖誕節時,將河源的松樹苗運來香港,包裝成迷你聖誕樹,然後將賣到的錢交回他們手中,「飲水思源,別人付出了,我們也應回饋。」

大公報記者從源頭的第一滴水,沿線走訪東江,了解到延綿500公里來到香港的乾淨食水,來之不易。林筱魯認為,該珍惜的不單是淡水,還有那份連結兩地的情誼。

水荒百態:全家共用一桶水洗澡

上世紀60年代的香港,水資源極珍貴,為了節省用水,大家各出奇招。有人全家共用一桶水洗澡,有人到泳池游泳當洗澡。

「當時一瓶礦泉水是3毛錢,警察一個月薪金才250元,如果要購買食水維持日常生活,真的可以買窮人。」掌故專家鄭寶鴻憶述,當時流行一種名為黑膠綢衫的衣物,除了防水,也容易乾,最重要是洗起來不怎麼用水,一時間成了流行衣着。

天氣乾旱,久不降雨,出現不同的求雨方法,「很多佛教人士出來作法祈雨。政府還試過用飛機放人造冰,但收效不大。」

水荒也譜寫不少溫情故事。「如果把水用完了,當時的人也會向左鄰右里借水,一般都會借的。」有些人在街上輪水輪不到,便到街邊的店舖接水,「因為店舖就在地下,能接得上水,如果禮貌一點,店舖基本是願意幫忙。」

直到「東江之水越山來」,香港的淡水危機才正式解決,這段刻骨銘心的制水歷史也被記載到歷史書上。

加倍珍惜:全球水資源短缺 危機加劇

水是生命之源。然而,受人口增長、污染以及氣候變化等因素影響,全球水資源短缺壓力不斷增大。世界氣象組織2022年發布的首份年度「全球水資源狀況報告」顯示,全球約有36億人每年至少有一個月無法獲得適量淡水,到2050年,相關人數預計將上升至超過50億。

在世界任何地方,淡水都是一種珍貴的資源。在香港,當我們打開水龍頭任意享用自來水,有否想過,這並非理所當然?可曾想起,長輩們面對60年代香港水荒的苦痛?

中央對香港支持堅定不移

東江之水越山來,源源不絕六十載。無憂水源,無慮水質,彰顯中央對香港堅定不移的支持,祖國對香港同胞的深情厚誼。環觀水資源日益重要的世界環境,這種幸福,應該加倍珍惜。

來之不易:把好關 減少浪費食水

香港的城市發展,離不開東江水的扶持。香港城市規劃師、立法會議員林筱魯表示,東江水為香港提供約80%的供水量,是主要的供水來源。政府的水務管理,在世界上已屬頂級,但在用料選擇和維修過程中,仍不時造成水資源浪費。

極端天氣 旱災難料

林筱魯表示,世界上沒有那個城市能夠在水資源貧乏的情況下,仍能大展宏圖的。香港的都市建設發展完善,未來有北部都會區等重要大型建設,水資源更顯重要。雖然香港有多個水塘能夠儲水,但面對極端天氣,未來極旱或洪水的出現幾率不定,難以保障食水供應。而且水塘佔用了不少土地,對城市發展有一定限制。

他並指出,香港的水務維修,不時造成水資源浪費,「很多時候都會看到爆水喉,一地的食水,那裏其實浪費不少。」他認為政府需要進一步優化水管用料及維修工作,而立法會亦會一路監督,珍惜水資源,確保淡水用得其所。

(來源:大公報A1:要聞 2025/03/23)

相關推薦新聞鏈接: