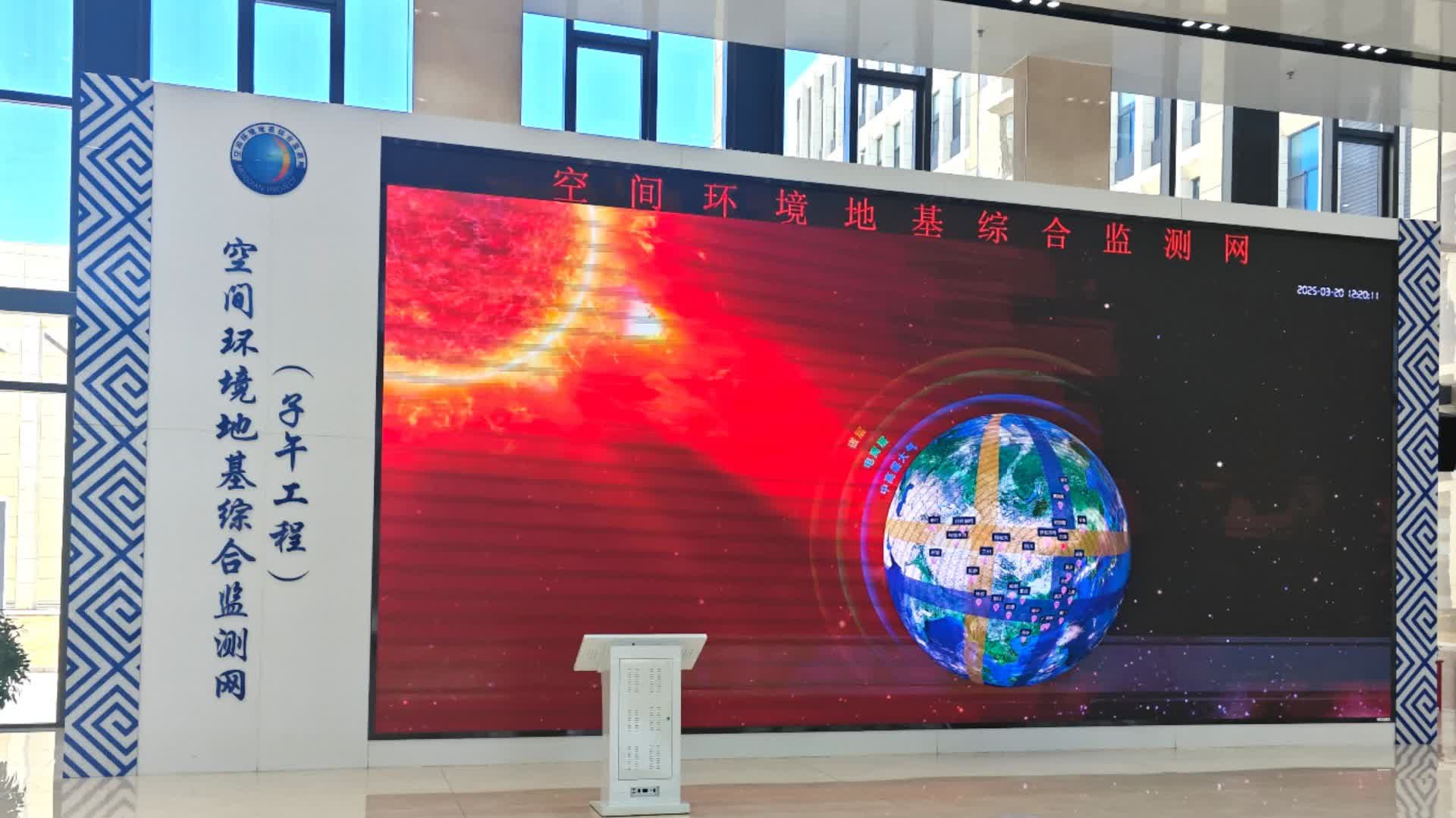

(大公文匯網 記者 劉凝哲 北京報道)歷時約5年的建設,國家發展改革委批覆建設的「十三五」國家重大科技基礎設施——空間環境地基綜合監測網(子午工程二期)正式通過國家驗收,這是我國建成的國際首個覆蓋日地空間全圈層(太陽風—磁層—電離層—中高層大氣)的綜合性空間環境地基監測設施,標誌着我國空間環境地基監測能力躍居世界領先地位,為全球空間天氣研究貢獻出中國方案。值得一提的是,香港科學家首次參與這一重大工程,為空間環境研究貢獻力量。

日地空間是人類開展航天活動、開發利用空間的主要區域,是與人類生存和發展息息相關的「第四環境」。災害性空間天氣可導致衛星失效、通信中斷、導航偏差、電網癱瘓等重大風險,威脅國家安全與民生基礎設施。子午工程二期的建成,實現了覆蓋廣度、技術深度和探測精度的多維度突破,將顯著提升我國空間天氣預報預警能力,為搶佔空間科技戰略制高點提供強大助力。

1993年,科學家提出子午工程構想。2005年立項,2008年開工,直到2012年子午工程一期正式運行至今。中國科學院國家空間科學中心副主任、子午工程中心主任李暉表示,子午一期工程,是從無到有,子午二期最大的區別就是從有到強。「我們走出了一條獨立自主自強的道路,自主研製出一系列標誌性的設備,以稻城圓環陣太陽射電成像望遠鏡為代表的一系列大型設備,正屹立於我們的國土之上」,李暉自豪地說。

據介紹,子午工程二期於2019年11月開工建設,由中國科學院國家空間科學中心牽頭,聯合8個部門的15家單位協同攻關,創新性構建「一鏈、三網、四聚焦」的監測體系,實現從太陽表面爆發、行星際傳播到地球空間響應的全鏈條追蹤監測。在我國本土、地球南北極區實現對近地空間(地磁、電離層、中高層大氣)的協同網絡化監測,從而助力日地空間環境整體變化機理、空間物理基本物理過程等前沿科學研究,並為我國空間天氣預報和預警服務提供關鍵的自主數據輸入。

子午工程二期建成了一批大型監測設備,其技術指標達到國際先進水平,如全球最大綜合孔徑射電望遠鏡——圓環陣太陽射電成像望遠鏡,實現了最大視場達到10個Rs(太陽半徑)的連續穩定的太陽射電成像與頻譜觀測能力以及日冕射電活動的三維層析;國際首台全季節觀測陣列式大口徑激光雷達實現探測高度200~1000公里,其信號靈敏度是國際同類設備的100~200倍;全球探測能力最強的三站式相控陣非相干散射雷達,實現上千公里電離層的CT掃描和3分量成像探測能力;填補國際超級雙極光雷達網監測空白的中緯高頻雷達,實現南北縱深超4000公里,東西跨度超10000公里的亞洲扇區中高緯電離層環境的連續監測;我國首台用於行星際閃爍監測望遠鏡,太陽風三維結構反演能力國際先進。

值得一提的是,在兩地科學家的共同努力下,子午工程二期的空間天氣監測儀器也首次在香港落地。據了解,這台空間天氣監測儀器名為「電離層高頻多普勒監測儀(IHFDM)」可用於研究電離層的擾動和不規則體、電離層對太陽耀斑的響應、磁暴和颱風引起的電離層擾動等。

「香港的科學家非常感興趣,科研團隊也很有優勢」,子午工程二期總工程師徐寄遙告訴記者,這次子午工程二期落地香港是合作的開始,期待包括香港科學家在內全國團隊都能在子午工程的平台上合作研究。李暉表示,已聯合香港高校相關的團隊,開展大灣區附近電磁環境擾動機理的研究,希望利用子午工程自主的監測數據來服務大灣區經濟建設。