大公文匯全媒體報道,文化體育及旅遊局局長羅淑佩日前挑戰大嶼山靚景,從石壁水塘步行5小時抵大澳,18公里燃脂近千卡。她力推沿途兩大寶藏:「分流正灘」無人沙灘如隱世淨土,清代分流炮台廢墟刻滿海防史。這條路線串聯新石器石環、維多利亞燈塔,山海靚景中暗藏文明密碼。局長示範「行山不止是運動」,更是翻開香港歷史課本。

分流東灣與西灣

東灣沙灘特色,長約200米的弧形沙灘,沙質細白,退潮時可見大片潮間帶。礁石區可發現海星、寄居蟹、彈塗魚;潮間帶為中華白海豚偶現水域。西灣相比東灣,西灣多卵石與岩岸,海浪較大,適合拍攝壯闊海景。

野餐與露營

推薦地點:東灣沙灘後方有小片樹蔭,可避風紮營(需自備飲水,並帶走所有垃圾)。

分流炮台

清朝康熙年間(1662-1722年),為防禦海盜(尤其是張保仔勢力)與西方殖民船隊侵擾珠江口,清政府在分流這個戰略要地修建炮台,與東涌炮台(現東涌炮台文物徑)形成犄角之勢,扼守十字門水道(澳門與珠海之間的航道)。炮台呈長方形,原設有20座炮位,牆身以花崗岩砌成,入口為拱形設計,內部有兵房與彈藥庫遺蹟。現僅存地基、部分牆體與入口拱門,牆體留有後人加設的鐵環標記,用以推測火炮位置。

探索亮點

- 隱蔽入口:炮台藏身於茂密灌木叢中,需沿分流郊遊徑的小徑上行約5分鐘,入口處有漁護署的指示牌。

- 軍事視野:站在炮台遺址向西南方眺望,可清晰看到珠江口與澳門方向,理解當年清軍為何選擇此處布防。

- 自然共生:炮台石縫中長滿藤蔓與蕨類植物,滄桑石牆與生機勃勃的綠意形成強烈對比,適合拍攝人文與自然交融的畫面。

專家提示

- 炮台附近無遮蔭,建議清晨或黃昏到訪,避開正午烈日。

- 留意地面凹凸不平,穿防滑登山鞋為佳。

分流石環

1980年代由香港考古學會發現,經碳14測定年代為公元前2000至1500年(新石器末至青銅初)的遺蹟。由數十塊天然岩石排列成直徑約2.5米的圓環,中央有一塊平坦石板,可能用於祭祀或天文觀測。

用途推測

- 祭祀場所:近年研究提出石環或為社群集會地,與英國巨石陣的社會功能相似。

- 天文曆法:石環朝向特定方位,或與冬至、夏至的日出角度有關。

- 墓葬標記:曾有學者提出此處為部落領袖的墓地,但未發現人類遺骸佐證。

深度觀察

- 仔細查看石塊表面,部分岩石有疑似人工打磨的痕跡,但切勿觸碰或移動石塊。

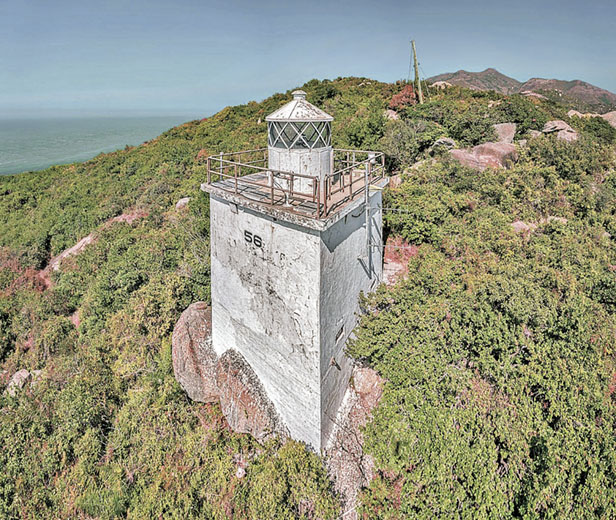

分流燈塔

1870年興建,原稱「Fan Lau Lighthouse」,是香港首批現代化導航設施之一,指引船隻通過繁忙的十字門航道。白色圓柱形石塔,高約9米,頂部為綠色圓頂,燈室曾使用燃油燈,現已改為自動化太陽能燈。

絕佳攝影點

- 燈塔與大海:從燈塔向西拍攝,可捕捉燈塔、礁石與珠江口船隻的同框畫面。

- 隱藏故事:二戰期間日軍拆毀燈塔部分結構,1950年代重建時改用混凝土加固。

實用資訊

- 燈塔內部不開放參觀,請勿攀爬。

(來源:《香港仔》)

編輯:游尘

關鍵詞:羅淑佩大嶼山自然美景

評論

字號:小

發表

加載中……