(大公報 記者 李慧妍、張凱文、融媒組)「我們制定的一切規章制度都是為了保護這汪水!」廣東省河源市萬綠湖,這片綿延如畫的碧水,不僅是香港和東江下游城市逾4000萬居民的生命之源,更是10.6萬庫區移民的堅韌記憶。

1958年起,為建設國家重點工程,河源數百村莊沉入湖底,萬千家庭背井離鄉,但他們視這汪水為親情的紐帶,「我們與香港本就是同根同源,這並不僅是一句口號」,同為庫區移民的河源市水務局副局長賴少略說。河源人用堅韌與奉獻守護這汪水60載,這湖水不僅承載着歷史的重量,也訴說着河源與香港割捨不斷的血脈情誼。

數百村莊沉湖底 10.6萬人遷離

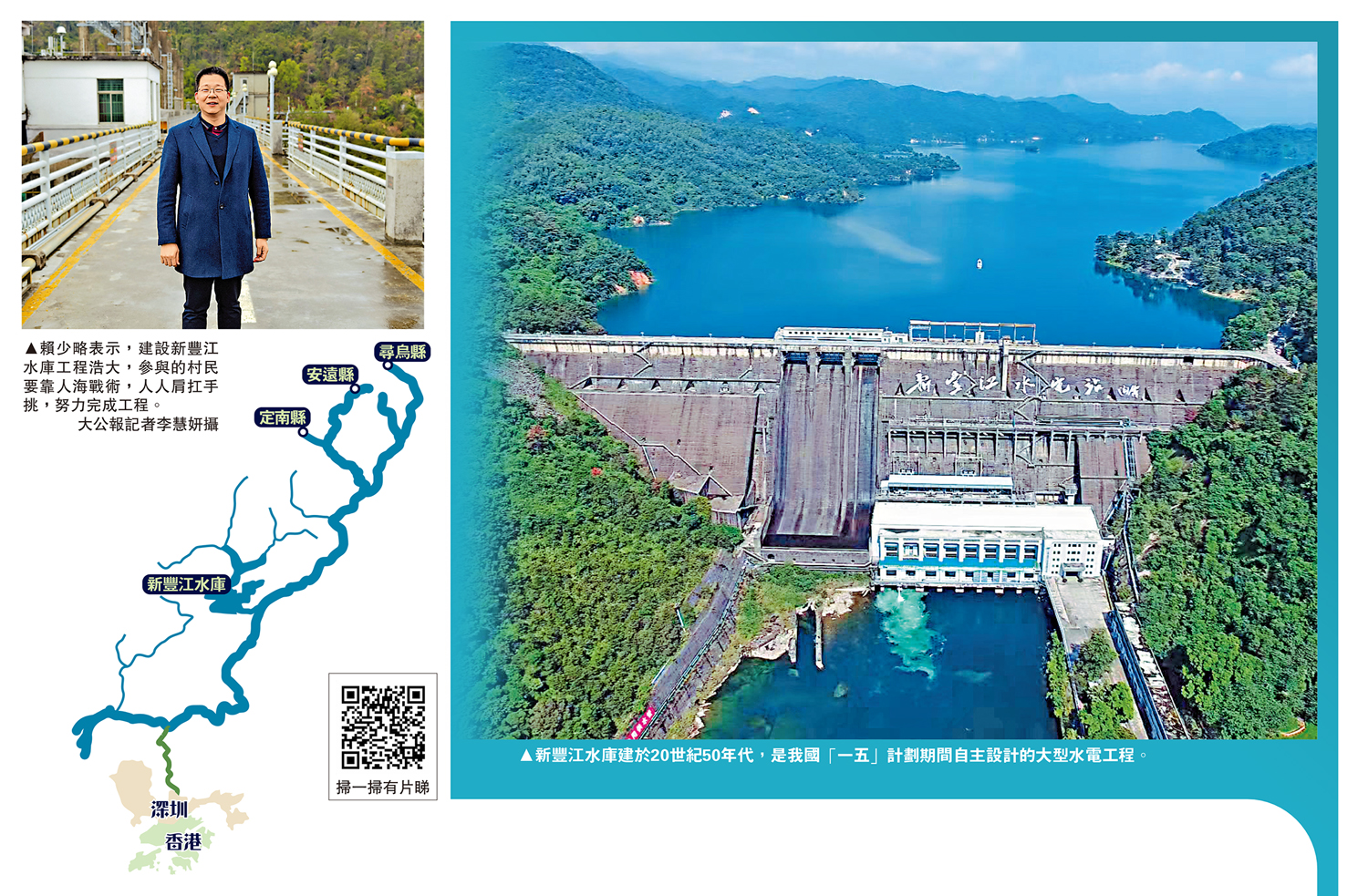

「我就是庫區移民。」河源市水務局副局長賴少略站在新豐江大壩上,指着上游湖水中央說,「曾經那裏就是我的家。」細雨霏霏,抬眼遠眺,一汪綠水平靜如璧,如何想像水下100米深處卻是故鄉。

1958年,國家第一個五年計劃重點工程─新豐江水電站開始建設,攔截東江最大支流,形成水域面積達370平方公里的新豐江水庫,作為東深供水工程的重要水源地,成為香港、深圳、東莞等東江下游城市4000多萬居民的重要飲用水保障。為了建設新豐江水庫,初期動員2.7萬人,沿岸389個村莊,17.9萬畝農田被淹,10.6萬庫區群眾遷出家鄉,別離故土。

2.7萬人肩扛手挑建新豐江水庫

「在我童年的記憶中,父母親講述他們小時候一直在搬家,每次搬家就少三分之一的家當」,賴少略身材頗為魁梧,寬厚的臉上一直帶着微笑,他說母親小時候,家人都要靠挖土茯苓充飢,長期食用導致全身浮腫。庫區移民在較長一段時間,生活普遍都較為貧困,但即使是這樣,父母仍要供他和弟弟讀書,為了繳付學費,母親低價租賃了別人棄置的貧瘠田地,日夜辛勤耕種。但1996年洪水來時,即將收割的糧食將被淹沒,他被爸爸叫去一起搶收花生。「早上那洪水還只是到腳踝,中午就已經攔腰,現在想想真是很危險呢!」他哈哈大笑。

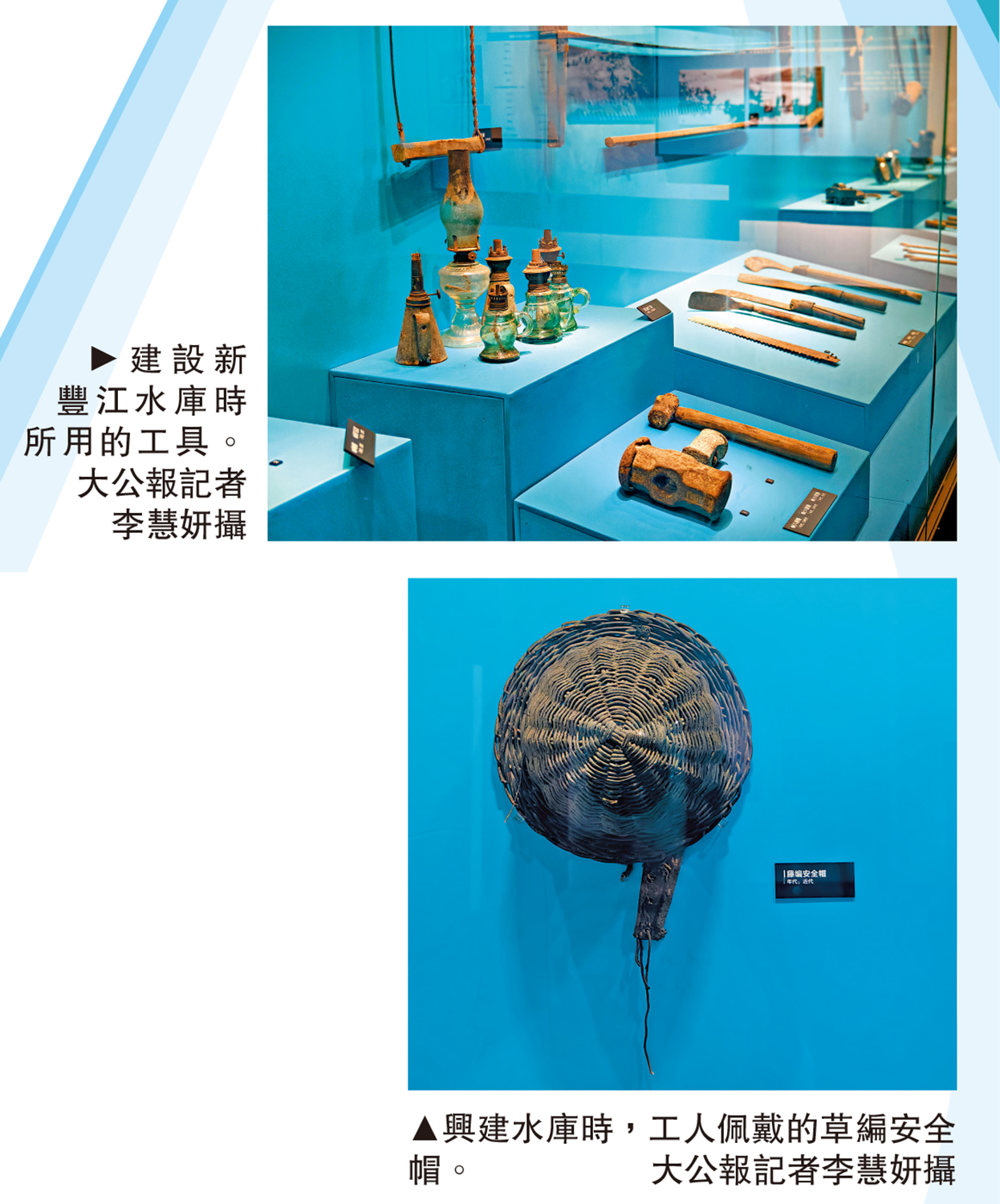

當年建設水庫時,賴少略的叔公加入了投工投勞的行列。他帶着錘頭、斧子這些自家簡陋的生產工具,與眾多村民一起參與這項浩大工程,「那時候要靠人海戰術,用最原始的肩扛手挑,真的很辛苦,但人們很堅韌,每天勞動完,再苦再累也要聚在一起大聲地唱歌。」

保護生態 拒企業巨額投資進駐

時光荏苒,作為香港及東江下游居民水源地及廣東省重要的生態屏障,這片水域60年來始終保持着國家地表水一類標準,每年以60億立方米的淨水輸入東江,哺育着沿江城市的生命線。為了守護這汪水,河源市從基層到政府採取全方位綜合措施,包括嚴格的生態養魚、森林的保護和建設、高規格的河長制度、攔漂工程,並拒絕了總投資約600億的企業進駐。

「你會發現每個河源人對這汪水都有很深的感情。」賴少略說,為了提高群眾的環保意識,河源市水務部門將2019年廣東省河湖長考核獲得的350萬元獎勵資金用於向市民收購水浮蓮。這種快速繁殖的外來物種會堵塞河道,污染水源。「其實收回來的水浮蓮也沒有任何經濟價值,但我們希望通過這樣的活動,讓更多的人明白,這種長在水溝裏的生物會污染水源,以後見到了也要清除。」活動動員了近萬人的參與,收購了約600萬斤的水浮蓮,「不管怎樣,這筆錢最終回到了百姓手上,我覺得很值得。」

得知記者是從香港來,「我們跟香港本就是同根同源,這並不僅是一句口號。」他說,他的岳父就曾在香港生活多年,幾年前也曾一起到香港油麻地,重溫故土。在賴少略看來,河源與香港之間的聯繫,不僅僅是地理上的接近,更是血脈延續。「河源最早的一批華僑,多數移居香港,在我們河源人的心中,香港就是自己親人居住的地方。」

賴少略認為,在河源的發展過程中,最困難的部分就是如何平衡經濟發展和環保,保護水資源的重任令河源市的經濟發展必須考慮更多的因素,希望未來可以通過碳排放量和水權交易等創新模式,幫助河源市做到綠富雙贏,綠色崛起。

「總之,我們制定的一切規章制度都是為了保護這汪水,任誰也不能影響我的河。」說着,他停了下來,壩下的河水轟鳴落下,滾滾遠去。

生態屏障|新豐江水庫 保供港穩定

新豐江水電站位於廣東省河源市東源縣,是新豐江上的一座大型水電工程,被譽為華南地區最大的人工湖─新豐江水庫(又名萬綠湖)的核心組成部分。水庫庫容達138.96億立方米,現裝機容量為35.5萬千瓦,是廣東省最大的常規水力發電廠,同時也是東江流域的重要能源基地和生態保護區。

華南地區最大人工湖

新豐江水庫始建於20世紀50年代,是我國「一五」計劃期間自主設計的大型水電工程。1958年動工,1960年第一台機組投產發電,1976年全部機組併網運行。東江水供港計劃始於上世紀60年代,旨在緩解香港因地理位置限制而導致的淡水短缺問題。新豐江水庫作為東深供水工程的重要水源地,每年通過東江─深圳供水工程向香港輸送大量優質淡水,保障香港經濟社會的穩定發展。根據統計,新豐江水庫年均入庫水量約60.2億立方米,佔東江流域總水量的20%;在枯水期,這一佔比甚至可達40%。

2020年至2022年間,東江流域經歷百年一遇的連續乾旱,新豐江水庫在死水位以下運行長達25天,緊急向下游提供了2.11億立方米的水量,佔東江流域總應急水量的70%以上。

特殊使命|東縱後人細說守護這汪水的擔當

河源,這片位於廣東東北部的土地,因萬綠湖而聞名。這片湖水不僅滋養了當地的居民,也作為供港水源,承載着歷史與未來的責任。在這片土地上,無論是世代扎根的本地人,還是因移民政策而來的外地人,他們的故事交織成一幅波瀾壯闊的時代畫卷。

黃漢忠,河源客家驛站的老闆,1973年出生於一個書香世家。他的家族曾是鯉魚鄉的名門望族,太爺爺是舉人,爺爺則是秀才,更是東江縱隊的地下黨成員。在那段烽火連天的歲月裏,他的爺爺利用家族的聲望,為革命事業提供糧食、藥物和情報。這種家國情懷深深影響了黃漢忠。

1959年,黃漢忠的家族因響應國家號召,放棄可觀的家產和田地,從原鄉舉家移民,拖兒帶女步行三日由河源走到深圳寶安。然而,由於家中老幼較多,到達時當地安置房屋已被分完,他們只能再次遷移。這段顛沛流離的經歷讓黃漢忠深刻體會到家族的堅韌與適應能力。他說:「客家人歷史上一直在遷徙,我們百折不撓,適應能力很強。」

大學畢業後,黃漢忠曾在廣州遠洋公司工作,隨船行走世界各地。但長年的漂泊讓他感到與社會脫節。於是,他選擇回到家鄉,投身於家鄉的旅遊事業,並積極參與民宿行業的發展。他說:「反正一無所有,如果奮鬥了兩年,失敗了也無所謂。」

他還提到,河源因作為供港水源地的特殊使命,無法大規模發展工業,但這也成為它的核心競爭力。「寶安的移民中有很多是我們黃姓人,都是我的親人。為了親人保護這汪水,我們責無旁貸。」

人文作家巫麗香曾深入調研河源的移民歷史,歷時3年重走移民之路,她記錄下了10.6萬移民在萬綠湖周邊扎根的艱辛過程。巫麗香說,有些移民故事給她留下了深刻的印象,她曾走訪一些村莊,那些人被安置在三面環水、一面臨山的地區,無田可種,需自己造田。為此,他們甚至推倒自己的房子,因為建造安置房的地方是僅有的平坦土地。「他們因為頻繁的漂泊,甚至都沒有了房子和家的概念,無處是家鄉。」

設「河長制」 每周巡視河道防污染

萬綠湖及其周邊,不僅是河源的生態屏障,也是供港水的重要來源。這片水域已深深融入河源人的基因。巫麗香指出,無論是移民還是本地人,保護這汪水已成為共同的文化認知。一位市民甚至向電視台舉報非法採沙行為,擔心會影響下游水質。

黃石鎮的「河長制」是這種文化的具體表現。每個村長都要每周巡視一次所屬流域,確保河道無污染。這種對環境的高度責任感,已經成為河源人的日常。

巫麗香還提到,許多移民雖然已在市區安家,享受城市生活,但仍會在湖邊保留一處房子,進行調耕。他們始終無法割捨對這片水土的依戀,因為這片湖水象徵着他們的根與魂。

她說:「每個城市,每一代人也有自己的使命。」對於河源人來說,守護這片水土,守護香港這顆明珠,既是歷史的選擇,也是未來的希望。「在時代的洪流中,歷史會沖刷每座城、每個人到合適的位置,也許這一代人感受不到,但歷史會給他們應有的評價。」

採訪手記|這水真甜

大公報記者來到河源的第一天,廣東地區大幅降溫,訪問到當日最後一位採訪對象時已是晚上七時,那位第一次見面的姐姐知記者還沒吃晚飯,對記者說有事處理,要稍等20分鐘。結果來時,帶了熱辣辣手作客家小食,就地攤開讓記者享用,想到這位姐姐剛剛緊急在廚房煎粿點,記者心感溫暖。

記者在這次採訪中遇到很多友善的人,有在壩上陪着我淋雨的,有在林間一同踩泥的,記者在訪問完後想拍照,甫開口「請問可不可以……」話音未落受訪者已答「可以」,讓我深深感受河源人的熱情好客。這座水做的城市,真的如水一般柔軟又堅韌。河源人歷經60載滄海桑田,時代的洪流呼嘯而過,而他們卻只說一句:這水真甜。

(來源:大公報A2:要聞 2025/03/19)

相關鏈接: