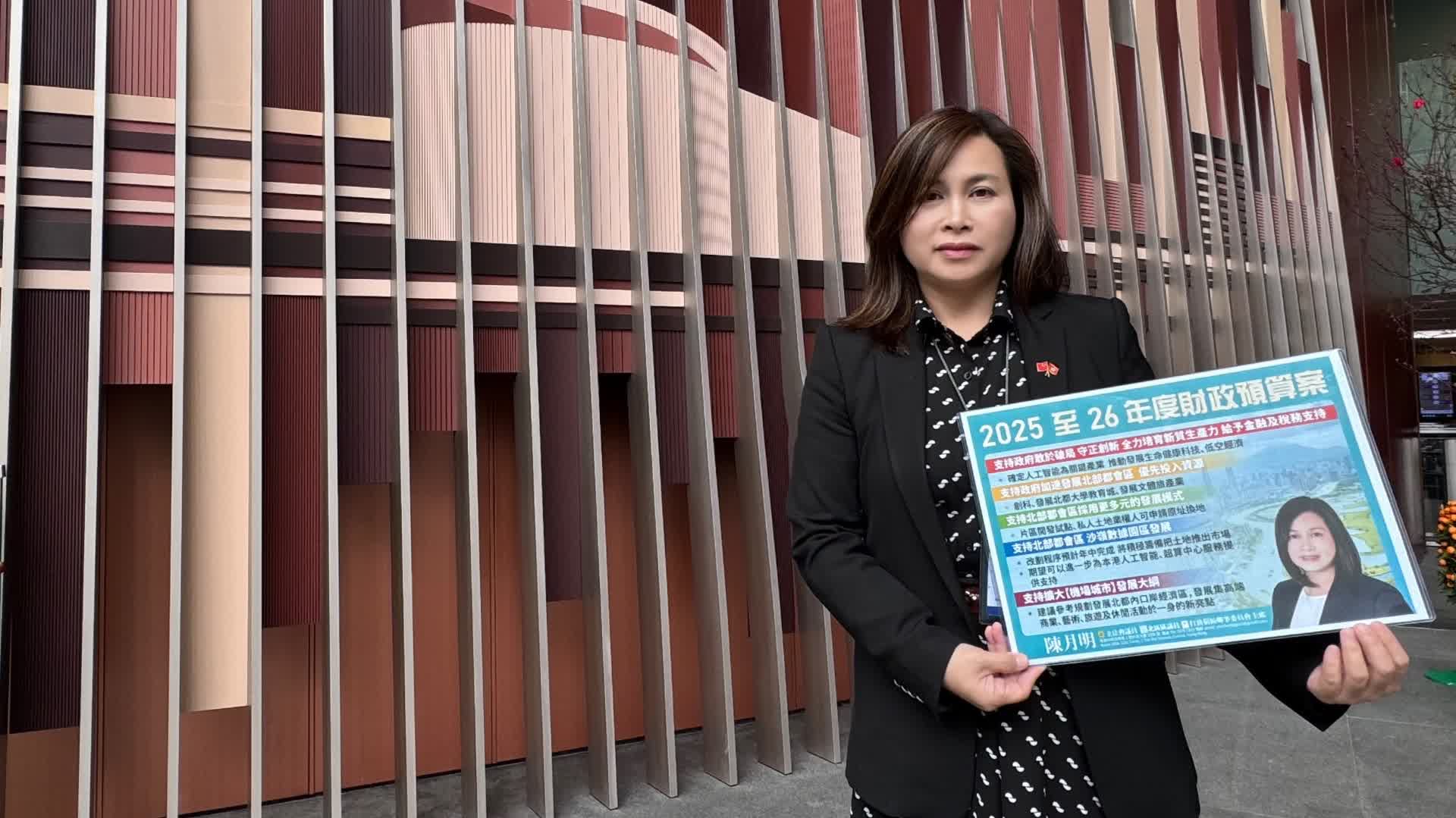

文/陳月明

新一份財政預算案不久前發表,用了專門的篇章和顯著篇幅布局北部都會區發展,引人注目。財政司司長陳茂波表示,為確保北都區策略性基建工程按時推展,政府將會擴大發債規模,預計未來5年,每年發行債券約1,500億至1,950億元,發債所得將全數用於基建設施。北都區建設對香港社會經濟發展至關重要,既是跨越經濟樽頸,發展創新科技產業的突破口,也是解決民生難點問題的重要出路。建設北都區就是投資未來,特區政府擴大發債規模,能提速、提質、提效建設北都區。

香港經濟已走到關鍵轉型期,盡快讓新界大片閒置土地釋放出應有的價值,包括通過產業導向在內,締造發展新引擎,是讓經濟突破瓶頸、朝向高質量發展穩步前行的關鍵所在。

全球經濟也正處在由人工智能技術引領的新一輪產業革命的重要關口。「人工智能+」產業發展,已成為引領全球經濟的強勁動能。世界各國、各地,都希望能把握住這次機遇,在「人工智能+」產業發展領域取得更大突破。香港也需要大力推進「人工智能+」引領的創新科技產業發展,讓香港在鞏固提升國際金融、航運、貿易中心的原有優勢產業之外,培育出新興的創新科技產業,實現多元化發展。

此外,「搶企業」、「搶人才」策略,打造國際高端人才集聚高地的目標,以及解決市民居住難的民生難點問題,都須透過加快北都區建設,才能達至理想的效果。

特區政府提出發展北都區,制定出「南金融、北創科」的發展戰略,得到社會廣泛支持。社會有強烈的呼聲,希望特區政府能夠改革破局,簡化程序,加快北都區建設,讓規劃中的創新合作區、科技城、大學教育城,以及口岸商貿區早日落成,為香港經濟發展注入更大動能,為年輕人創造更多的優質工作崗位,為市民建設更理想的居所。

社會上有些人提出,特區政府發債用於北都區建設,未必能迅速得到回報,擔心會對將來的財政穩健帶來更大的壓力,認為投資北都區是遠水救不了近火。不過,筆者認為,特區政府應優先投放資源,加快北都區建設,並適度擴大發債,確保北都區的基建項目順利完成。

北都區建設的經濟社會效益已經逐步體現,河套區最快今年內就可以有產業入駐。特區政府也正加快推進「人工智能+」引領的創新產業發展,隨着北都區不同區域的建設進程,未來將會有更多企業入駐,逐步產生效益。未來幾年內,北都區也將陸續有多個大型公共屋邨落成,可以提供6萬個單位。加大發債有助北都區的交通基建,尤其是北都區公路以及鐵路項目等如期落成。

只有加大投資力度,加快建設速度,才能讓香港成為新的投資熱土,才能吸引更多本地及國際投資者,以及各領域的優秀人才。透過北都區建設,投資者可以看到香港未來的機遇,令入駐香港的意慾提升。

值得一提的是,特區政府提出的發債規模,大約每年1,500億至1,950億元,債務水平與本地生產總值比率將維持在12%至16.5%水平,遠低於大部分先進經濟體。而且,香港有完善的市場機制,特區政府有嚴格的財政紀律,香港也有透明的社會監督機制,有足夠的信心可以保障財政穩健。筆者相信,適度擴大發債水平,加快建設北都區,是投資未來的明智之舉。

(作者為立法會議員、打鼓嶺鄉事委員會主席)