香港文匯報·人民政協專刊綜合報道,人民健康是民族昌盛和國家強盛的重要標誌,醫藥產業是保障人民健康的民生產業。為更好促進我國創新藥物和高端醫療設備高質量發展,全方位、全周期保障人民健康,全國政協早前召開了「加快推進創新藥物和高端醫療設備的研發與臨床應用」雙周協商座談會,組織全國政協委員、專家學者與相關部委負責人共議對策建議,為推進創新藥物和高端醫療設備研發與臨床應用聚眾智、匯合力。

構建支持全面創新的體制機制

中共二十屆三中全會強調,「必須深入實施科教興國戰略、人才強國戰略、創新驅動發展戰略,統籌推進教育科技人才體制機制一體改革,健全新型舉國體制,提升國家創新體系整體效能」。

創新決勝未來,改革關乎國運。與會委員和專家一致認為,應構建支持全面創新的體制機制,緊扣教育、科技、人才三大領域一體改革,向改革要活力要動力,讓一切創新源泉充分湧流,面向世界科技前沿、面向經濟主戰場、面向國家重大需求、面向人民生命健康,加快開闢創新藥和高端醫療設備研發與臨床應用發展模式。醫療科技創新必須堅持人民至上、生命至上,加快創新藥物和高端醫療設備發展必須以增強人民群眾獲得感幸福感安全感為目的。

全國政協委員、教科衞體委員會副主任曹雪濤提出,要強化人才、技術、項目的財政投入與政策保障。對健康科技領域研發要進一步加大財政投入,發揮行業部門的專業統籌作用,以項目攻關為目標塑造人才創造力培養體系,以創建掌握核心技術為目的改革資金投入管理運行模式,以「創新人才 ─ 核心技術 ─ 關鍵項目」三位一體融合推進科教人才一體化本質性提升與持久性發展。

全國政協委員、中國藥科大學校長郝海平認為,面向科技強國和健康中國的戰略需求,唯有自主培養引領全球的藥學拔尖創新人才,方能加快邁向醫藥強國,在未來競爭中搶佔先機。應「系統性優化和重構藥學學科與專業布局,探索項目制人才培養模式,適度擴大藥學博士培養規模」。

全國政協常委、中國工程院院士王銳直言,如何快速將已凸顯臨床價值的「實驗室成果」轉化為實實在在的新質生產力,實現產學研用快速銜接,其機制仍待破解。

「建議完善科研計劃管理機制,優化任務目標設置,支持重大科學問題和關鍵核心技術研究。建立面向『出新藥』為導向的基礎研究需求徵集機制,匯聚產學研用力量共同研判市場急需與前沿技術方向。統籌科研資源,設立專項資金支持從『實驗室』到『臨床』的研究。」王銳進一步表示。

針對生物醫藥產業面臨的融資難、談價難、入院難問題,全國政協常委、經濟委員會副主任畢井泉提出,應健全支持創新藥和醫療器械發展機制,改變創新藥定價與報銷標準捆綁的做法,由醫保部門制定創新藥報銷標準,企業自主制定藥品價格。要鼓勵醫院使用創新藥,並大力發展商業醫療保險。

「同時,要明確基本醫療保障和商業醫療保險的邊界,公開各類疾病發生率,方便商業保險公司精算,加強商業監管,實現基本醫保和商業醫保無縫連接、有序對接。」畢井泉表示。

創新藥和高端醫療設備研發的最終目的,是實實在在地讓患者盡早用上。但目前,因為體制機制原因,我國醫藥創新研發生產面臨的成果轉化「最後一公里」困境,仍格外突出。

主動識變應變求變,才能贏得優勢、贏得主動、贏得未來。委員和專家們希望,加快構建支持醫藥產業全面創新的體制機制,讓創新這個「關鍵變數」能夠轉化為推動醫藥產業高質量發展的「最大增量」。

補齊短板弱項 更促「量質齊升」

為支持醫藥產業創新發展,不斷滿足人民群眾對創新藥和高端醫療設備的需要,近些年來,國家不斷強化創新藥物和醫療設備頂層設計,統籌推進教育科技人才體制機制一體化改革,持續提升基礎研究能力,集中優勢資源攻關醫藥和醫療設備領域關鍵核心技術,我國醫藥創新活力持續增強,創新產品上市步伐不斷加快。

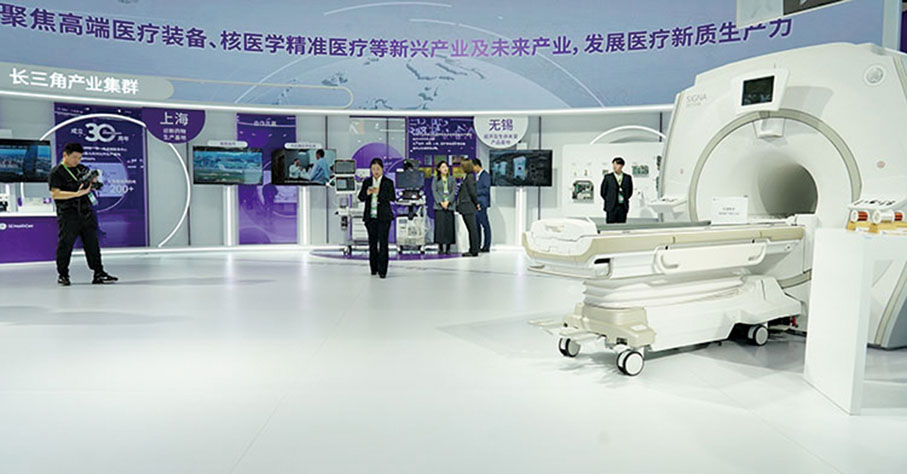

「重大新藥創制」科技重大專項實施,是國家支持醫藥產業高質量發展的重大舉措,一批「卡脖子」關鍵技術通過該專項得以突破。國家衞生健康委員會副主任曾益新介紹,自2008年實施「重大新藥創制」科技重大項目以來,我國醫藥產業發展的創新環境不斷改善優化,從事新藥研發的企業數量、全行業的研發投入、在研新藥數量等都呈現了快速增長的態勢——中國迅速成為全球新藥研發最活躍的國家之一,在研新藥數量已躍居世界第二位;在醫療器械研發方面,也實現了10大標誌性診療設備、系列高端植介入產品的國際化,高端放療等項目實現關鍵核心技術突破,多項標誌性高端診療設備實現自主可控,創新鏈與產業鏈和服務鏈的結合加速推進。

生物醫藥產業是關係國計民生和國家安全的戰略性新興產業,是建設健康中國的重要支撐。隨着創新實力持續增強,我國生物醫藥產業逐步壯大,相關產品還逐漸獲得國際認可,2023年,多款國產新藥成功闖關歐美,創新藥「出海」步入新階段。「澤布替尼作為首個在美國市場上亮相的中國自主研發的抗癌新藥,已在全球70個市場獲批,銷量一路突飛猛進,2023年實現銷售額13億美元,同比增長128%。」全國政協委員、武漢亞洲實業有限公司董事長謝俊明分享道。

「今年前三季度,我國醫藥產品的出口額已超進口額,『一帶一路』共建國家、歐盟和美國成為主要出海方向,美國海外醫療設備註冊生產商中,中國企業占比第一,已達27.8%。」全國政協委員、中國通用技術(集團)控股有限責任公司副總經理姚建紅帶來的消息同樣令人振奮。

醫藥和醫療設備整體研發水準不斷提升,自主品牌醫藥和醫療器械與國外同類產品之間的差距不斷縮小,國際競爭力不斷增強。與會委員和專家充分肯定了我國在創新藥和醫療設備的研發及推廣方面取得的長足進步,也對這一領域的困難和問題保持清醒的認識。

「原始創新能力不足,新藥靶點的源頭創新不足,同質化重複研發問題較為嚴重。」

「一些關鍵技術和核心零部件方面仍然依賴進口,高端醫療設備產業鏈供應鏈自主可控風險依然存在。」

「部分醫療機構對國產醫療器械的品質和可靠性存在顧慮,缺乏引進使用動力,國產創新藥和醫療設備推廣市場面臨挑戰。」

……

「這些短板限制了國產創新藥物和高端醫療設備在全球市場的競爭力,需要通過政策支持、技術創新和市場導向等多方面的努力來逐步克服。」曹雪濤表示。

推進產學研用協同發展

中共二十大報告提出,要「推動創新鏈產業鏈資金鏈人才鏈深度融合」。推動「四鏈融合」是完善國家科技創新體系、構建醫藥產業高質量創新發展的重要舉措。

會上,全國政協委員、天津大學副校長明東反映了我國醫療器械領域在產學研用協同發展中遇到的困難與阻礙。「產學研用協同困難,資訊溝通管道與成果轉化機制不暢,無法形成合力。新醫科與新工科人才協同培養支撐條件不足,高校院所中交叉學科資源獲取不足。」

曹雪濤也認為,高校、科研院所、醫療衞生機構、企業等創新鏈上下游不同類型創新主體在政策一致性、知識要素流動等方面存在壁壘,創新政策缺乏一致性協同。

只有協同,才能充分釋放各方潛能,形成集聚效應、放大效應和裂變效應,助力產業鏈提升自主可控能力,實現新突破,這是與會委員和專家的共識。

「應推動企業研發向基礎應用研究、基礎研究等創新鏈上游延伸,增強其基礎理論轉變為新技術、新產品的能力。同時,推動明確研究型醫療衞生機構作為創新主體的屬性和定位,發揮其連接創新鏈上下游主體間的關鍵作用。」曹雪濤表示。

全國政協委員、北京協和醫院黨委書記吳沛新認為,應聚焦公共底層核心技術,強化戰略科技力量建設,統籌布局以國家科研機構和高校為主體的國家實驗室體系,以國家醫學中心為主體聯合創新企業構建技術創新應用平台,拓展臨床「首用」場景。

「應鼓勵學科交叉,促進基礎科研體系重構,通過高等院所和企業緊密合作,強化理論技術『供給側』和臨床應用『需求側』的雙輪驅動、創新發展,推動科技創新和產業創新的融合發展。」明東說。

全國政協委員、復旦大學上海醫學院婦產科學系主任徐叢劍建議,對現有國家醫學中心的研究布局和流程加以調整,將現有的科創園區與醫院、企業進行直接技術對接。

一體發力,還需市場「無形之手」和政府「有形之手」共同托舉。

謝俊明認為,政府應通過政策引導資本流向長周期、高風險的醫藥研發項目,允許投資者享受稅收優惠等激勵政策。同時,要穩定資本市場環境,提供多層次融資平台。

姚建紅建議,各級政府應加大對國產高端醫療設備的推廣力度,制定相關政策措施,鼓勵各級醫療機構優先選用國產設備和國產創新藥。

「要發揮中國共產黨全面領導的政治優勢和社會主義集中力量辦大事的制度優勢,抓住關鍵重點,強化協同聯動,形成推動科技創新的強大合力,以釘釘子精神推動各項改革舉措落地落實。」全國政協委員、北京大學腫瘤醫院原院長季加孚說出了委員和專家們的共同心聲。