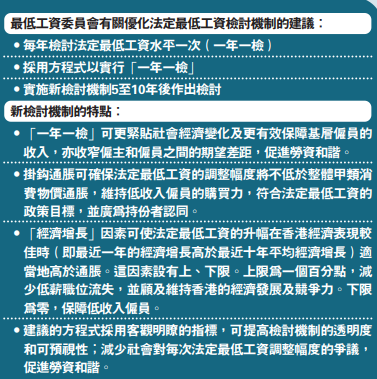

(大公報 記者 龔學鳴)行政長官李家超會同行政會議昨日接納最低工資委員會有關優化法定最低工資檢討機制的建議,包括每年檢討法定最低工資水平一次(即「一年一檢」)、採用方程式以實行「一年一檢」、該機制將在實行5年至10年後作出檢討。首個按新檢討機制得出的法定最低工資水平將於2026年5月1日生效。

李家超表示,政府的立場是既要保障工人的合理工資,亦要確保所定的工資不會令到一些低工資崗位流失。作出決定是希望達到清晰易明的目標,在處理最低工資問題時是有可確定性及可預知性。勞工及福利局局長孫玉菡表示,採用方程式以調整法定最低工資水平更具可預視性和透明度,減少社會爭議,促進勞資和諧,相信新檢討機制符合香港的整體利益。

最低工資方程式為「(去年本地生產總值變動─過去10年本地生產總值的平均變動)x 0.2+去年甲類消費物價指數的變動」,上限為1,下線為0。最低工資委員會建議的方程式包含通脹及「經濟增長」因素兩個指標。前者確保法定最低工資的調整幅度將不低於整體甲類消費物價(指涵蓋全港50%市民的物價)通脹,從而維持法定最低工資的購買力,保障基層僱員的就業收入。「經濟增長」因素可使法定最低工資的升幅在香港經濟表現較佳時(即最近一年的經濟增長高於近10年趨勢增長)適當高於通脹。

最低工資委員會主席王沛詩解釋,甲類消費者物價指數包含許多基層生活物品,確保基層員工薪酬能維持購買力,而經濟增長要比較10年平均走勢,亦是較合理的做法。委員會相信新檢討機制可提升檢討法定最低工資水平的效率,亦符合《最低工資條例》的政策目標。

新機制將於2026年生效

新機制將於2026年生效,最低工資委員會主席王沛詩表示,未來檢討2025年的最低工資水平時,委員會向特首及行會遞交的報告,亦會以方程式計算。她指出,過往需考慮很多數據、報告及諮詢會等,難以做到「一年一檢」,有方程式後便能達成「一年一檢」。

政府經濟顧問梁永勝表示,方程式的設計已考慮經濟環境、僱主財力等因素,而且舊計法同新計法得出來的40元和41.8元相差無幾。他強調,最低工資只會影響本港勞動人口0.6%,約1.7萬人,早前最低工資調整至40元,只增加1.8億的支出,在僱主的可接受範圍。

向最低薪人士「派定心丸」

勞工及福利局局長孫玉菡表示,最低工資委員會的建議已在防止工資過低與盡量減少低薪職位流失的目標之間取得適當平衡,同時顧及維持香港經濟發展及競爭力。政府同意採用方程式以調整法定最低工資水平更具可預視性和透明度,減少社會對每次法定最低工資調整幅度的爭議,促進勞資和諧,並相信新檢討機制符合香港的整體利益。

孫玉菡說,目前全港收取最低工資的僱員只有1.7萬人,佔勞動總人口0.6%,他認為在大型經濟衝擊下,更應保障他們,至少不會減薪,能夠「派定心丸」給最低薪的人士;並表示當局曾計算發現僱主能夠負擔有關工資水平。

新制實行5至10年後檢討

至於「只加不減」機制是否在經濟差時增加僱主負擔,孫玉菡強調方程式已顧及種種因素,5至10年後亦會再檢討新機制,並非「千秋萬世」,並表示若香港日後面對很大的「衝擊波」,但正領取最低工資的勞工只佔整體僱員0.6%,認為經濟差時更應保障相關勞工。

議員:能讓基層勞工共享經濟成果

有立法會議員認為,「可加不減」方程式減勞資爭議,有商會則希望政府關注機制實施後的企業經營情況,避免相關調整為本港營商環境和就業市場帶來負面影響。

勞聯主席、立法會議員林振昇和勞聯秘書長、立法會議員周小松都歡迎有關措施,並對最低工資將實現「一年一檢」而感到鼓舞。他們指出,最低工資將引入「可加不可減」的計算方程式,已妥善解決或因經濟數據不佳,導致方程式數值出現負數而須減薪的最大爭議點。再加上,調整方程式最主要參考甲類消費物價指數變動,在「一年一檢」模式下,足以保障工友基本購買力不會被通脹蠶食;而且,方程式加入與本地生產總值(GDP)數據變動掛鈎的「共享經濟繁榮」因素,可讓基層勞工在一定程度上分享到經濟成果。他們認為,目前方程式雖然並非最理想的方案,但已較舊機制有明顯改善,因此支持今次最低工資檢討新機制。

九龍東立法會議員顏汶羽指出,今次建議的方程式元素既能「追通脹」,維持低收入僱員的購買力,亦能讓基層勞工可共享經濟成果,加上做到「一年一檢」,加快最低工資水平回應勞工市場的反應,令最低工資水平相對「貼市」。他續說,建議方程式簡單易明,有助僱主預算開支,及早準備,相信在營運成本不會突然大幅增加。

可減少討論調整工資過程爭拗

香港中華總商會(中總)蔡冠深認為,制訂客觀的檢討機制方程式,可減少過往在討論調整最低工資水平過程出現的爭拗。該會期望當局密切關注機制實施後的企業經營情況,避免相關調整為本港營商環境和就業市場帶來負面影響。

廠商會會長盧金榮指,商界一直認為工資水平應由市場決定,以維持本港自由開放的營商環境,但亦理解特區政府改善基層僱員社會福利和處理在職貧窮問題的決心,「多年來,勞資雙方經常就最低工資激烈拉鋸,消耗社會資源;新方程式考慮了經濟增長變化和通脹等客觀數據,做法相對透明,相信有助減少矛盾化解分歧,以凝聚社會力量專注『拚經濟』」。鑒於新方程式畢竟是一個全新的嘗試,因此他贊成政府在新機制實施5年至10年後檢討的做法;並建議日後可考慮引入經濟預測等數據作為指標,令方程式更全面和具前瞻性。

(來源:大公報A5:要聞 2024/05/01)