黃永玉身上環繞着各種光環,吟詩作畫、舞文弄墨、刻木鑄銅,樣樣精通。鮮為人知的,年輕時他還曾當過《大公報》的「小編」。每每談起這段青葱歲月,黃永玉總會說:「我就是《大公報》的小兵丁。」

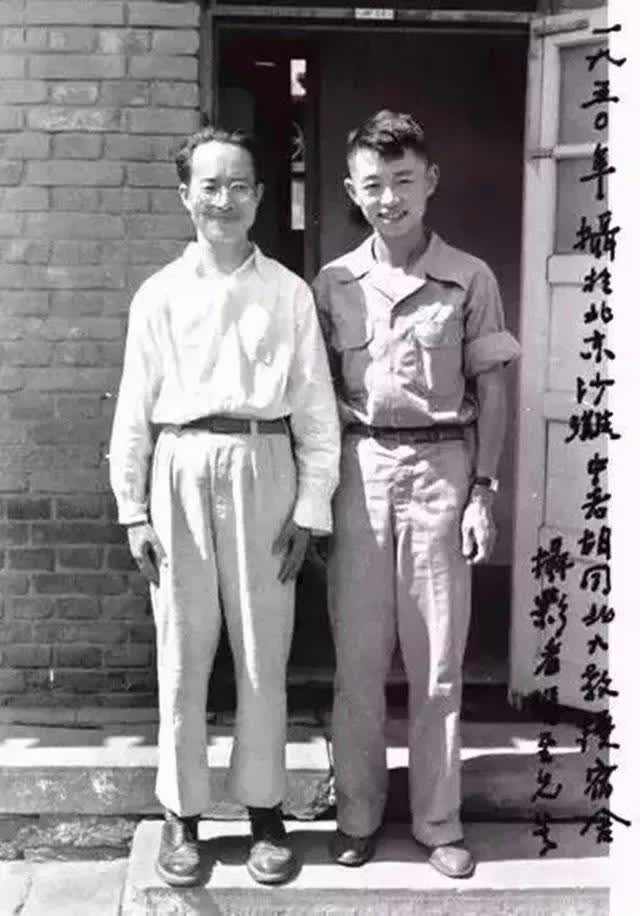

1948年,黃永玉與太太張梅溪離開上海赴香港。黃永玉一邊忙於生計,一邊堅持刻木刻,那一年,他在香港參加「人間畫會」,從事木刻創作兼自由撰稿人。同年,在蕭乾等人的協助下,24歲的黃永玉進入《大公報》,和金庸在同一間辦公室辦公,黃永玉任美術編輯,金庸任國際電訊翻譯。

當時在《大公報》,黃永玉名分上是編輯,實際卻也承擔了記者工作,主要為新聞報道做插畫。比如,大街上的汽車輾過一個小孩之後跑了,他馬上跑到現場畫個速寫,回來刻個木刻;趕上電車工人鬧罷工,他馬上就畫罷工;有個美國兵跑去找妓女,偷了妓女的東西跑了,他就畫一個哭訴的妓女。

當年黃永玉在報紙上,分別以「黃永玉」、「永玉」、「張觀保」、「觀保」等筆名,發表了數十幅速寫,包括風景、演員肖像漫畫、影人日常生活等內容。灣仔半山鳥瞰、堅尼地道、山居、半山小徑、九龍鑽石山腳木屋……這是一個個黃永玉居住過、活動過的場所,因這些速寫,人們可以看到香港當年的景象。

偶爾黃永玉也救場式地寫些文章,「比如說周末,編輯打電話來,說你趕快來,一個字也沒有了。那時我在一個叫『wiseman』的咖啡屋,兩點鐘坐在那開始寫文章,我這邊寫,排字房就在那等,寫一張排一張。」

1950年,黃永玉回湘西旅行,撰寫長篇遊記《火裏鳳凰》,在香港《大公報》副刊連載。

同齡人黃永玉和金庸的交往,一直為公眾所津津樂道。《大公報》另一位同事梁羽生這樣評價他倆——「金庸是大俠,黃永玉是怪俠。」

「文革」後,金庸獲知老朋友復出,非常高興,在《明報晚報》撰寫了《讀黃永玉的畫》一文,寫道:「黃永玉最愛畫的就是這些角色,就是平民老百姓,即使曾經英雄過,但現在倒霉落魄生活著的一些人。正因如此,黃永玉之畫的能量在香港是最接地氣的。」

在擔任《大公報》美術編輯外,他還編寫劇本,其中以「黃笛」為筆名發表的喜劇《兒女經》被拍成電影,係以其友人唐人(《金陵春夢》一書作者)的家庭生活為素材而創作的,女星石慧因在該片的出色表演而當選為最佳女演員。

繪《彩荷圖》賀大公報報慶

2012年,《大公報》110周年報慶,謙稱「大公報小兵丁」的黃永玉欣然提出贈畫《彩荷圖》道賀。「彩荷圖」上的題詞為「萬里江山,百年心事,應與君同」,落款是「黃永玉,八十有九,作於京華萬荷堂,六十餘年前有幸工作於麾下十分得意。」 黃永玉說,這幾句題詞他想了很久,正能表達自己的心情。《彩荷圖》成為2023年大公文匯集團編印名家畫作藏品文創掛曆封面及7月份插圖。