(大公報 記者 盛德文、蘇荣、盧剛昌)行行出狀元!即使「鏟刀磨鉸剪」亦可闖出名堂。90歲人稱華叔的陳當華,13歲入行,由學徒至今兢兢業業,匠人精神,終生未改。由上世紀60年代初行走港九,上門幫人研磨鉸剪刀鋒,到後來擺攤、開設自己的刀具店,七十多年來磨刀不息,創出獨門的磨刀、聽刀技法,不但成為行業的佼佼者和刀界巨匠,更蜚聲中外,業界無不人識,見證了香港成衣、洋服業的興衰和變遷。

今天業界式微,古稀之齡的華叔仍堅守匠人精神,不言退休,每日鎮守老店,磨刀霍霍,服務客戶,成為香港大都市的傳奇。

「我的招牌叫陳華記,最喜愛的就是刀,我整個人生都給了刀和鉸剪,是名副其實的刀痴,這是我一生人中最喜愛、最傾心的事業。」華叔提着寒光凜冽的珍藏好刀,中氣十足地向大公報記者說道。

華叔13歲在廣州的磨刀舖入行,研磨刀剪七十多年,無論對造刀的方法,結構用料,所知甚詳。數十年如一日,專注研磨刀具,創出獨門磨刀、聽聲技法,打出名堂,不少客人自見識了他的技法後,成為終生顧客,持續幫襯數十年,「香港刀王」名不虛傳。

由上門磨刀到自立門戶

上世紀60年代初,華叔來港自立門戶。當時因無人認識,生活相當難苦,「當時連飯都無得食,一個麵包要分二餐食,每日踩着單車帶着磨刀的架生,來往九龍和港島,上門搵舖頭找客戶。」

磨刀是細活,好考功夫,用家不知你的功夫深淺,不會隨便給你磨,「當時一把裁縫鉸剪賣9元,上門磨一把才賺4毫子,但就算你肯拿20元給人家做賠償擔保,人家也不願意給你磨,因為怕你將佢的搵食架生磨壞。」為此,華叔更曾被裁縫店的師傅白眼,要在身旁睇住他磨,怕他磨壞「走佬」。

不過,技多不壓身,功到自然成。數年後,隨着對研磨刀具鉸剪技藝的不斷成熟,華叔逐漸獲得客人認同並廣為人知,加上對刀具構造和性能的了解,30多歲的華叔已在行內磨出名堂。由最初幾年上門幫客戶磨刀,到擺攤再到後來自立門戶,在廟街開店磨刀賣刀具,生意旺場,上門找他研磨刀具的人絡繹不絕。

不少名人都是他的「刀客」,店內擺滿了包括劉德華、甄子丹等名人合照。也有不少外國人慕名來找他,為的是要見識這門獨特的手藝,「那時最紅了,來搵我磨刀、磨鉸剪的客人,多到要排隊,人山人海,不少客人由認識到現在,幾十年來都搵我磨刀,也有移民美國的朋友,甚至將刀寄來給我磨」。

婉拒外國刀廠高薪聘請

華叔手藝聞名天下,吸引了德國、日本的刀廠負責人及專家,來港觀摩其技藝,不同地方的名廚更拜託他代為磨刀,店內掛滿他跟名人的合照,有本港及外國的名廚、藝人等。有德國名牌刀廠更邀請他前往參觀交流,甚至開出多一倍的薪金留他工作,惟華叔不為所動,從未想過離開香港,至今繼續堅守廟街的老店。

打開華叔厚厚的筆記簿,裏面寫滿了外國不同顧客的感謝留言,以及聯絡資料,包括來自日本、瑞典、加拿大、美國等。雖然名聲享譽國際,但華叔從來沒有抬高身價,即使嚴重損壞的刀,最多也只收一千元,普通磨一把刀也只收數百元。

磨刀對華叔而言,既是謀生技能,亦是一種藝術和人生態度,華叔以往收過數十名徒弟,但隨着時代變遷,本港製衣、洋服業的式微,所收的徒弟都難以留得住,學得最長的一個徒弟,只留了半年便往外闖,最後亦沒有留在磨刀界。現時華叔收了一名徒弟,他希望徒弟專心做下去,令這門手藝得以傳承,不會消失。

出神入化|九種刀石顯奇功 九道工序精研磨

縱橫磨刀界近80年的華叔除了識刀、品鋼、磨刀聽音外,華叔還練就一套磨刀、聽刀的獨門功法,自創用密度不同的九種刀石,用九道工序研磨出可吹毛斷髮的刀鋒。

刀不開鋒,難以斷金。旁觀華叔磨刀,像看一場表演,每次聚焦刀鋒,雙手來回於磨石,目光如炬,人如其刀,漸露鋒芒。由密度低的刀石換到密度最高的,由粗磨到細磨,再到精磨,經過九種不同密度的刀石,需時20多分鐘,才完成開鋒。對於鋼質好的靚刀,甚至要磨近一小時才完成。刀越好,他磨得越開心,盡顯刀痴本色。經他研磨的鋼刀寒光凜冽,可齊口連斷十六層的針織布,可以剃鬚,刀鋒吹毛斷髮。

最後研磨的一塊刀石密度高達3萬5千號,是目前密度最高的天然刀石。華叔表示,刀石號數越大,代表密度越高,質材越幼滑,精磨出的刀就更冷峻鋒利。

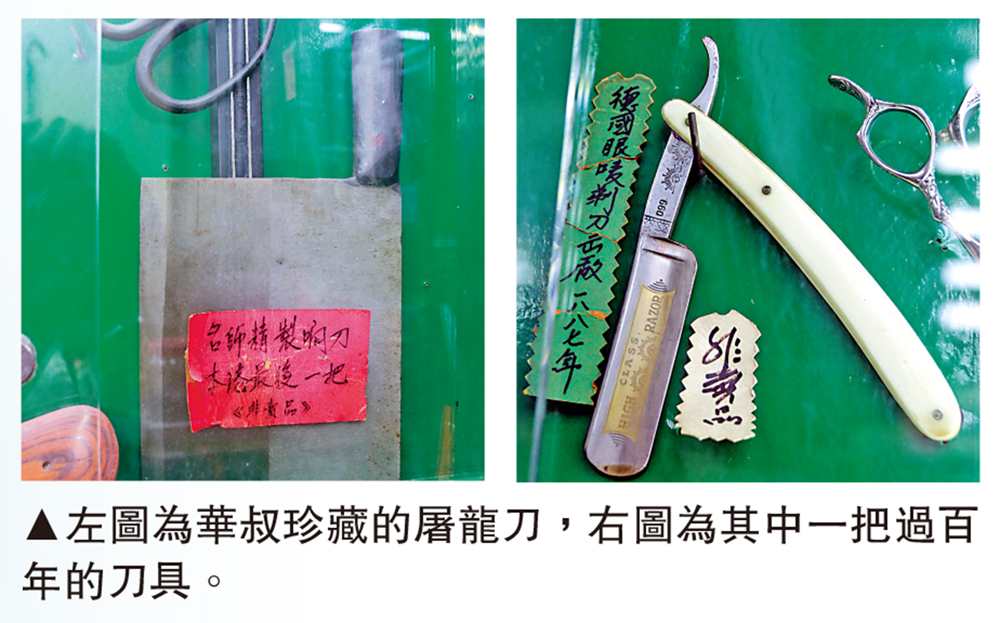

如數家珍|鎮店屠龍刀 全人手打造

華叔珍藏不少非賣品的靚刀,陪伴走過大半世紀的崢嶸歲月。當中之一的鎮店寶刀,竟是一把其貌不揚,重逾5公斤,刀沉力重的「響刀」。這把全人手打造的闊口大刀,真身原來是一把用來劏龍躉或深海大魚的「屠龍刀」,因刀身厚薄不同,能敲出不同音調而命名。

華叔另一把珍藏的靚刀出自德國,由混合多層不同精鋼,由人手打造而成,寒光霍霍,兩面刀身閃爍着不同花紋的光芒,出廠百年,恍如新刀,即使晚上熄燈後,在街外微弱的光線映襯下,依然寒光凜冽。

「你睇刀背,是由幾層的靚鋼人手混合打造成的,再睇刀身一層層的水波紋,兩種不同的鋼色,這把真是世上絕無僅有的好刀。這把刀真是好神奇,幾十年來每朝早,見到都會好精神,是把好人見到精神,壞人見到會心驚腳軟的「辟邪」靚刀,這把寶刀幾多錢我都不會賣。」

回首往事|製衣蓬勃時 刀剪磨不停

香港六、七十年代起,製衣業及洋服蓬勃發展,成衣製作工作量變大,需要大量使用刀具及鉸剪,亦要不時將鈍了的刀磨利,適時的磨刀師傅個個都忙不過來,而客戶又趕時間,華叔的勤快及低價推銷加上自創的磨刀技法,成為最大的敲門優勢,不少原本抱住一試的客戶,逐漸發現他磨製的刀具、鉸剪非常到位好用,於是生意開始興旺起來。

「香港製衣業最發達的時候,有數不清的商家在用我磨的剪刀,大概有幾萬個吧!」不過,隨着本港製衣及洋服業在多年前開始式微,人手磨刀的老師傅越來越少,只剩華叔。時代的興衰、變遷和機緣的巧合,成就了刀王的傳奇。

不過,無論世情怎變,華叔都只默默地在店裏,專注地研磨一把又一把的利器。這種極致的工匠精神,如今更是彌足珍貴。

(來源:大公報A16:港聞 2022/12/06)