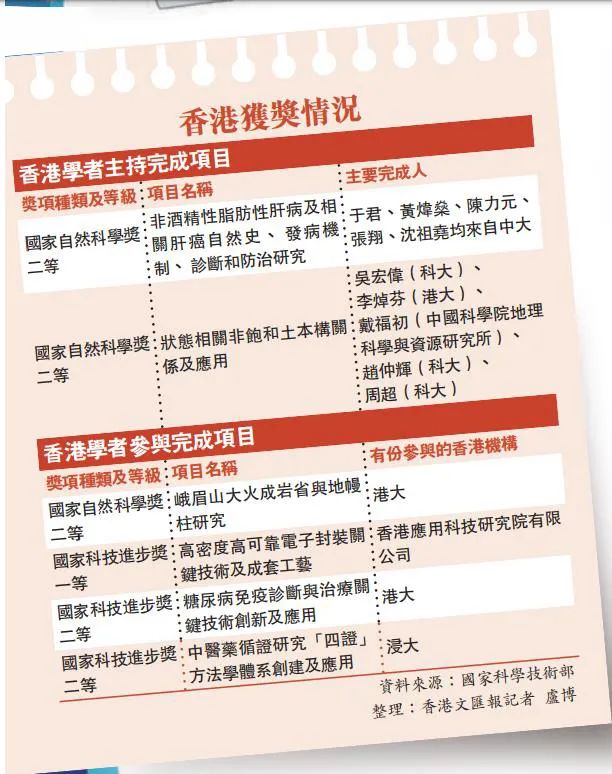

(大公文匯傳媒集團 記者 劉凝哲、黎慧怡、葉心弦、盧博、姬文風、高鈺 報道)2020年度國家科學技術獎勵大會昨日於北京舉行,香港科研界表現亮眼,由香港學者主持或參與完成的共有6項目獲獎。其中香港中文大學醫學院內科及藥物治療學系教授于君,以及香港科技大學土木及環境工程系講座教授吳宏偉分別主導的研究項目,獲得國家自然科學獎二等獎,展現出香港科研人員在自然科學基礎研究方面的實力。此外香港大學、香港浸會大學及香港應用科技研究院的科研人員有份參與項目,亦獲得國家自然科學獎二等獎及國家科技進步獎一等及二等獎,涉及4個獎項。

于君、吳宏偉兩位學者均表示,此次獲獎是國家對香港科研人員的肯定和鼓勵,未來將繼續深入開展有關研究。香港特區政府教育局局長楊潤雄昨日表示,衷心恭賀各位得獎者,並期望他們能在科研工作上再創高峰,並繼續培育年輕一代。

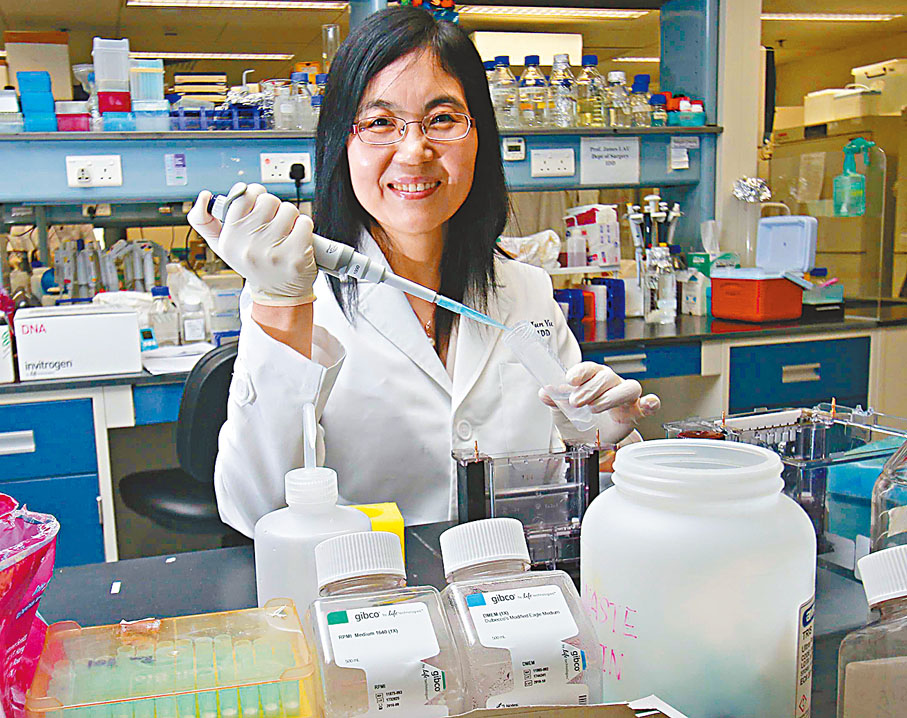

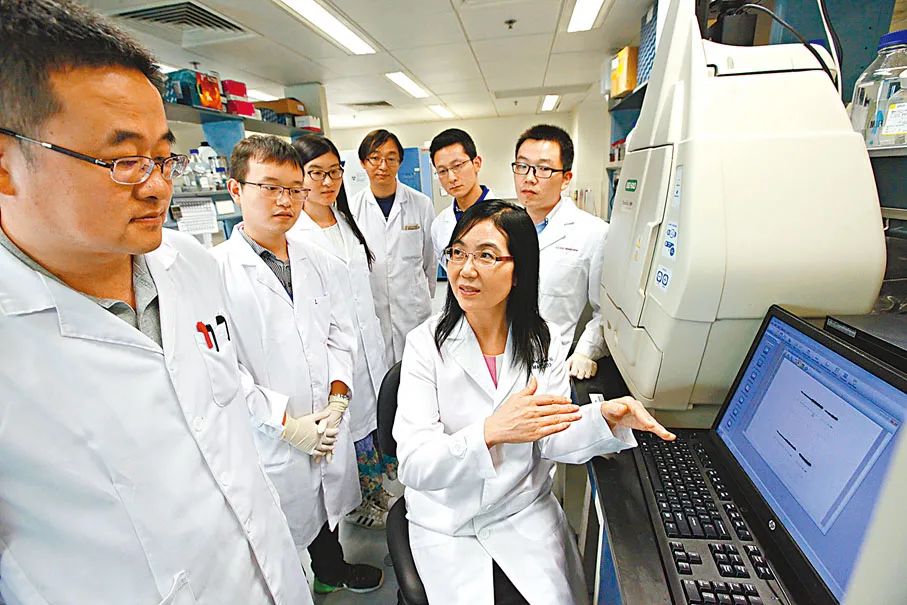

脂肪肝已成了現代都市人的重大健康問題,成人平均發病率介乎兩成半到四成。由於生活方式的改變,脂肪肝的發病率急劇上升,未來將進一步危害健康。為了揭開肝臟疾病的關鍵,中大消化疾病研究國家重點實驗室主任、醫學院內科及藥物治療學系教授于君主導的研究團隊,憑《非酒精性脂肪性肝病及相關肝癌自然史、發病機制、診斷和防治研究》,獲得國家自然科學獎二等獎,團隊成員還包括同屬中大的黃煒燊、陳力元、張翔及沈祖堯。

研究18載發190篇論文 成果助治肝癌

非酒精性脂肪性肝病(NAFLD)是肝臟內積聚過多脂肪導致的疾病,包含不同階段的肝臟疾病,從最早期的單純性脂肪肝,發展至非酒精性脂肪性肝炎(NASH),最後甚至有機會演變為肝纖維化、肝癌。于君及其團隊對NAFLD進行了長期的系統性研究,明述NAFLD的自然史、疾病進展過程以及患上NAFLD相關肝癌的風險;亦發現冠心病的發病率與NAFLD相關,而糖尿病人有更高機會患上NAFLD。團隊共發表190篇相關的SCI論文,為無數肝病病人帶來曙光。

團隊透過全基因組測序及細胞生物學實驗,發現NAFLD肝癌的新突變基因,如膽固醇酯水解酶CEL;亦發現高膽固醇的膳食能誘導肝臟基因突變和異常表達,從而導致肝癌;團隊更首次展示膽固醇合成限速酶SQLE誘發肝癌的機制。

團隊發現血紅素氧合酶HO-1、細胞因子CXCL10/受體CXCR3等關鍵因子,在NASH及肝纖維化的作用,並詳述分子路徑和機制;提出HO-1激動劑Hemin、CXCR3阻斷劑AMG487等是有效治療措施,而中藥葉下珠有效預防NASH的機制,為臨床上預防及治療上提供了新的方法。

于君介紹,NAFLD是目前世界上最常見的慢性肝臟疾病,影響15%至40%的人群。由於NAFLD高發病率以及NASH有發展為肝癌潛在風險,故早期無創診斷十分重要。團隊率先發現CXCL10等血清標誌物可用作診斷NASH;同時證實肝纖維化掃描能用作無創診斷NASH及纖維化的新技術;團隊更建立NAFLD病人進展期肝纖維化的預測評分模型和體系。

于君擬研預防治療脂肪肝

于君昨日接受訪問時表示,是次獲獎充分肯定團隊和國家重點實驗室18年來在基礎科研結合臨床科研力量的奮鬥成果,獎項既是鼓勵,也是鞭策。由於有關研究涵蓋了自然發病史、發病、發展進程的分子機制、診斷和防治全過程,她認為每一階段的成果是「點點滴滴,日積月累,可以說是水到渠成」。

展望未來,于君透露將從三方面入手,包括:血清診斷非酒精性脂肪肝有無炎性存在的標誌物、分子機制和治療靶點;脂肪肝相關肝癌的分子機制和發現治療靶點和治療措施;通過改進腸道微生態,發現有效的益生菌或益生元,以作脂肪肝的預防和治療。

特稿:承師風愛學生 牽紅線教持家

中文大學醫學院助理院長(內地事務)、內科及藥物治療學系教授于君多年來專研胃、腸、肝研究,恩師是前中大校長、腸胃科國際權威沈祖堯。包括今次勇奪國家自然科學二等獎的科研項目在內,兩人已多次「拍住上」攻克不同病理。另一方面,于君本身亦是很多科研後輩眼中的良師益友,不但細心幫助學生應對學業研究問題,就連日常生活都很關顧,包括化身「紅娘」,不遺餘力地為學生安排相睇,如同慈母一般關愛學生,深得人心。

于君在2017年接受香港文匯報記者訪問時,分享了自己的科研經歷與校園佚事。她說,1993年在同濟醫科大學當博士生期間,幫助導師寫信給香港的消化科主任沈祖堯,邀請他赴內地參加一次學術會議。會上,自己就幽門螺旋桿菌檢測和胃癌基因突變檢測做匯報,沈祖堯積極提問回應,其後更向于君的導師提出,邀請她赴港幫助籌建消化系統檢測體系。惜由於醫院實習難以安排,令于君直至博士畢業都沒能成行。直至1999年,幾經曲折下,她才成為沈祖堯首個博士後學生。

「(1999年)那天香港掛了黑雨(警告信號),我一個人到達香港機場,沈教授親自來接我,當天晚上又請我去他家裏和家人吃飯,當時覺得太隆重了。」于君說,這一關懷親切的舉動激勵了自己要做好研究,不要讓老師失望,也讓她後來視「關懷」為跟學生的相處錦囊。

于君除了重視工作,更關心學生的生活,過時過節會邀請學生到家中作客,吃飯玩遊戲。她更是自認「紅娘」,尤其關心女學生的終身大事,不希望她們因為科學、學業、事業而錯失姻緣,所以她會不時為學生安排相睇,有時還要幫眼「相人」。在科研上,于君亦傳承了沈祖堯對待學生的態度,嚴謹且毫無保留地指導,對學生充滿信任。

今次獲獎團隊的其中一位成員、中大醫學院內科及藥物治療學系研究助理教授張翔大讚于君好比「媽媽」,甚至是她終身大事的證婚人,又形容于君對研究嚴謹、要求高,生活方面則對後輩特別好,會一起去挑衣服、買衣服,教他們管理家庭。

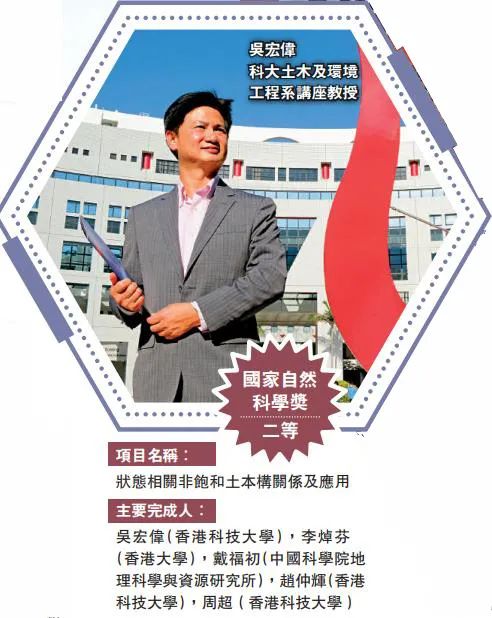

研非飽和土獲獎 助應對氣候變化

另一個獲得國家自然科學獎二等獎的項目《狀態相關非飽和土本構關係及應用》,由科大教授吳宏偉主導,參與者包括香港大學李焯芬、中國科學院地理科學與資源研究所戴福初及趙仲輝。

六年前,吳宏偉參與的「深大長基坑安全精細控制與節約型基坑支護新技術及應用」曾獲得2015年度國家科學技術進步獎二等獎。對於第二次獲得國家頒發科學有關的獎項,吳宏偉表示十分欣喜。他說,今次親自率領香港團隊成員,以研究幫助香港、國家乃至全球應對自然災害問題,並獲得國家的肯定,認為是團隊合作的成果,倍感欣喜。

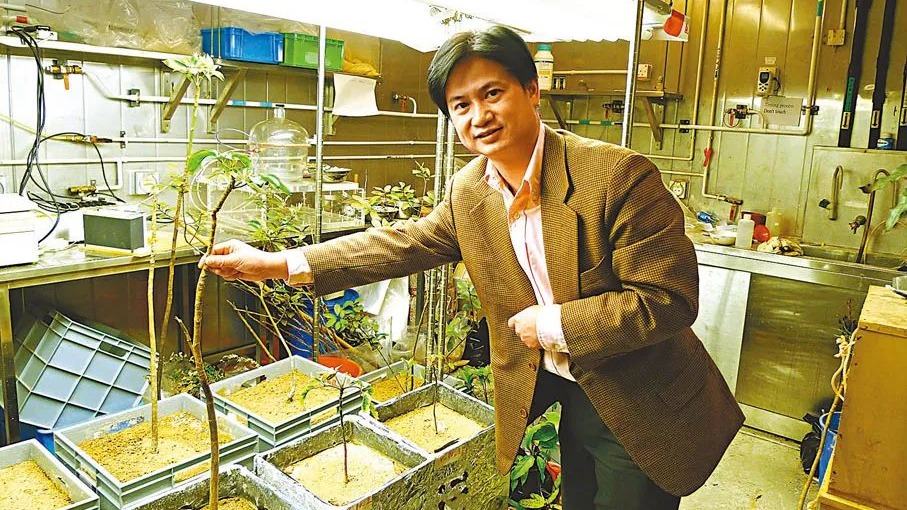

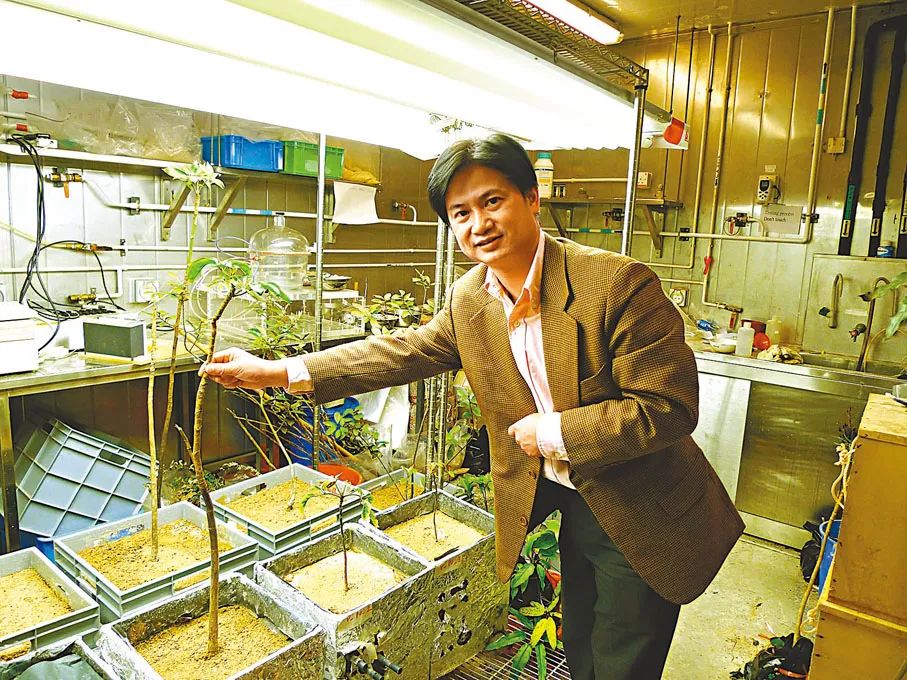

非飽和土兼具固體、液體及氣體特性,是所有建築物的承載體,也是斜坡的組成物料,與現代生活息息相關;只有完全了解非飽和土的特性,才可避免斜坡、水壩倒塌等工程災害。由香港科技大學霍英東研究生院院長兼土木及環境工程系講座教授吳宏偉領導的研究項目,憑着對非飽和土的開創性研究,榮獲2020年國家自然科學獎二等獎殊榮。

非飽和土是複雜的固、態、液三相多孔介質,是地球上所有建築物的承載體及坡邊組成材料。由於非飽和土的含水量以及應力狀態,會受氣候變化和人類工程活動的影響,了解兩者與非飽和土狀態相關的滲流—變形—強度耦合特性的關係,對於工程建築、人類社會可持續發展有着重要影響。吳宏偉及其團隊的研究項目《狀態相關非飽和土本構關係及應用》,正正對非飽和土引發的工程及自然災害的研究,作出了重大貢獻。

研究團隊自1995年起便開始對非飽和土進行系統性研究,並多次率先發現包括非飽和土滲流隨應力狀態的變化規律、變形特徵的吸力路徑相關性,以及剪脹、剪縮與強度的吸力效應等。團隊亦創建相關的力學理論,為斜坡、路基等基礎設施的科學設計與安全施工奠定重要的理論基礎,有助應對氣候變化等挑戰。

吳宏偉:院校合作貢獻國家

研究團隊自主研發的新型非飽和土實驗系統,現已被全球近300家研究院、大學和政府部門採用。吳宏偉表示,隨「一帶一路」倡議及更多城市基建發展,相信非飽和土的理論和應用將發揮越來越大作用。

吳宏偉昨日在接受訪問時不僅對獲獎表示欣喜,更不忘提及自1996年起就合作的香港大學學者李焯芬,「我們院校之間應該加強合作才能與國際一流大學競爭,這才有真正意義,對香港和國家的貢獻也更大。」有關項目的其他研究合作夥伴包括中國科學院地理科學與資源研究所。

四合研項目獲獎 顯兩地共融優勢

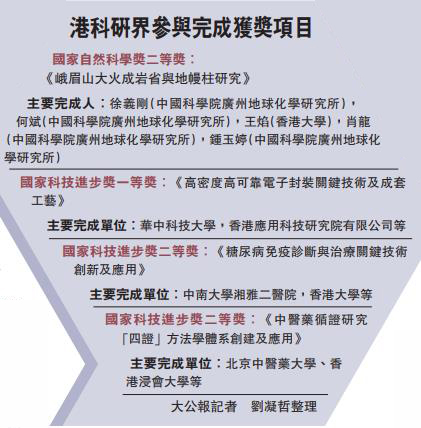

除香港科研團隊主導完成的項目外,四個香港學者參與的項目亦在本年度獲獎,展現出兩地科技交流不斷加深的趨勢。香港大學王焰參與、由中國科學院廣州地球化學研究所徐義剛研究員主導的《峨眉山大火成岩省與地幔柱研究》獲得國家自然科學獎二等獎。

獲得國家科學技術進步獎一等獎的《高密度高可靠電子封裝關鍵技術及成套工藝》項目,由工業和信息化部提名,華中科技大學、香港應用科技研究院有限公司等共同完成。

此外,獲得國家科學技術進步獎二等獎的《糖尿病免疫診斷與治療關鍵技術創新及應用》項目,由湖南省提名,由中南大學湘雅二醫院、香港大學等共同參與。獲得國家科學技術進步獎二等獎的《中醫藥循證研究「四證」方法學體系創建及應用》項目,由國家中醫藥管理局提名,由北京中醫藥大學、香港浸會大學等共同完成。

兩得獎項目由特區政府推薦

對於香港科研人員勇奪多項「國家自然科學獎」,香港特區政府教育局局長楊潤雄昨日表示,香港的科研人員再次獲獎,肯定了香港在基礎和應用研究發展方面的超卓實力,獎項亦給予本地從事科研工作的人士極大鼓舞。他衷心恭賀各得獎者,並期望他們能在科研工作上再創高峰,並繼續培育年輕一代。

據了解,香港特別行政區政府獲國家科學技術獎勵工作辦公室邀請推薦香港特別行政區的候選項目,有關推薦工作由教育局負責統籌,並由京學術交流中心協助,而是次「國家自然科學獎」二等獎的研究項目中,有兩個由香港特別行政區政府推薦。

中國最權威評選 港團隊屢獲殊榮

2020年度國家科學技術獎共評選出264個項目、10名科技專家和1個國際組織。除顧誦芬、王大中獲得國家最高科學技術獎之外,還評選出國家自然科學獎46項,其中一等獎2項,二等獎44項;國家技術發明獎61項,其中一等獎3項,二等獎58項;國家科技進步獎157項,其中特等獎2項,一等獎18項,二等獎137項。

國家科技獎是中國最權威、最受矚目的科技類評選,香港科研團隊在歷年國家科技獎中都有「斬獲」。

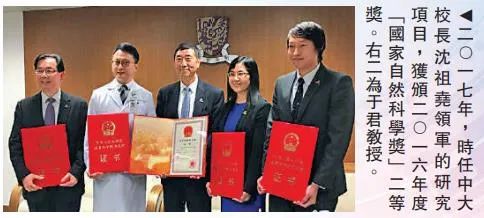

在2017年度香港科大唐本忠團隊獲得國家自然科學獎一等獎後,2018年度、2019年度都是香港科研團隊獲獎的「小年」。2020年度,香港科研團隊收穫滿滿,兩項國家自然科學獎二等獎展現出香港在基礎科學研究領域的實力。

相關版面: