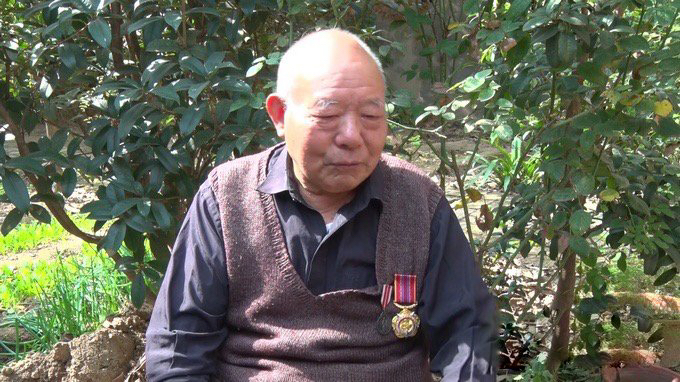

(大公文匯全媒體記者 戚紅麗 報道)一副老花鏡、一件毛背心,聲音鏗鏘、精神矍鑠,沈丘籍抗美援朝老兵李俊民正在老家下象棋,見到到訪的客人,他十分熱情地打招呼。老人已經88歲,但身體硬朗,聽力很好,只是看文字時需要藉助老花鏡。

1951年3月,19歲的李俊民隨炮兵六十三師跨過鴨綠江,到達朝鮮,雖說是在炮兵部隊,但李俊民卻乾起了運輸兵的活,當時他和另外3名戰友在朝鮮平壤、楊德、元山一帶活動,為前沿陣地運送物資彈藥。

「白天不能開車,都是夜裡頭開車,朝鮮的路都是山路,不好走,另外,夜裡也有敵機轟炸,不能開燈,出車禍也是經常的。」李俊民說,當時的朝鮮半島天寒地凍,零下二三十度的低溫,對每一個入朝志願軍戰士來說都是巨大的考驗。

在朝作戰期間,為了阻斷供給到志願軍部隊前線的食物和武器彈藥,美國不斷炸毀鐵路和橋樑,給運送補給帶來了極大的困難,每運一箱彈藥、每送一袋面,都非常艱難。

「主要還是靠鐵路,那時候有戰士專門搶修,你白天炸,我們就夜裡修,打不爛、拖不垮的鋼鐵線,是這場戰爭勝利的重要保障。」李俊民告訴記者,他和戰友們多次圓滿完成了物資彈藥的運輸任務,榮立三等功一次、四等功四次。

1953年抗美援朝戰爭結束後,李俊民所在的部隊並沒有撤回國,一直到1955年6月才從朝鮮回國,李俊民也於當年複員回到家鄉。

作為一名親歷過舊社會黑暗和戰爭洗禮的人,活下來並看到國家一天天走向繁榮富強,人民群眾生活發生翻天覆地的變化,他時常感嘆沒有虛度此生。閑暇之餘,他下下棋,鍛煉身體、練練書法,生活有滋有味。「不管是青年人也好,中年人也好,我體會就應該有兩條。一條就是相信共產黨,共產黨這個路走的正確,適合中國的情況;第二個對國家和個人的關係要搞清楚,沒有國就沒有家,國家好了,你個人的生活才能更好。」李俊民說。

編輯:Ivy

關鍵詞:朝鮮李俊民

評論

字號:小

發表

加載中……